- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 令和7年度第1テーマ「SNSで見かけた気になる広告!実はそれ、トラブルのもとかも?!」

更新日:2026年1月16日

SNSで見かけた気になる広告!実はそれ、トラブルのもとかも?!

すっかり生活の一部になっているSNS。気になる内容の広告が表示されて、ついクリックしてしまうことはありませんか。しかし、そこには思わぬ落とし穴があるかも…?

第1回 SNSの広告はどうやって表示される? |

執筆 ひかり総合法律事務所 弁護士 高木 篤夫 氏

SNSを見ていると、ちょうど欲しいと思っていた商品の広告が頻繁に表示されるようになることはないですか? SNSでは、どうしてあなたの興味に合った広告が表示されるのでしょう。

SNSの広告表示の仕組み

SNSの広告は、SNS利用者の属性や行動履歴をもとに、特定のターゲット層に広告を配信する仕組みを使っています。このような広告は、ターゲティング広告と言われています。利用者の検索履歴、SNSの「いいね」や、動画共有サービスの視聴履歴などをもとに、この人はこれに興味があるのだなと判断してその利用者に合った広告を表示します。

SNS広告とCookie

Cookieという言葉を聞いたことはありますか?Cookieというのは、利用者がWebサイトを訪れたときに、そのサイトが利用者のブラウザに保存する小さなデータのことで、Cookieによって、閲覧履歴を追跡したりすることができます。この仕組みを利用して、SNS利用者の検索履歴や閲覧履歴、年齢、性別などの情報を集めて、利用者が好むような広告(ターゲティング広告)を表示させています。

SNSに表示される広告は信頼できる?

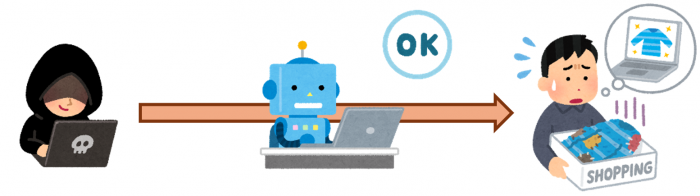

このように、ターゲティング広告は、SNS利用者の情報をもとにシステム上で広告が選択されて表示されるようになっています。SNSに表示される広告は、事前のチェックが十分でないケースもあり、また悪意のある出稿者はSNSの広告審査をうまくすり抜ける技術を利用したりして、偽広告が表示されることもあります。

SNS広告とプライバシー

SNSで表示される広告は、一人ひとりにカスタマイズされた広告と言うこともできます。SNSでは、利用者の興味や関心で、位置情報や年齢、性別、さらには友達の情報やSNS以外でスマホを利用した情報などが、利用者自身が意識しないうちに収集・分析され、それら大量の個人データを使って広告を表示しているからです。SNSは、上手に使えば楽しいツールですが、場合によっては利用者自身のプライバシーを収集・分析されてしまうため、SNSでの発信には注意が必要です。

第2回 SNS広告には気づかないワナがあるかも! |

執筆 ひかり総合法律事務所 弁護士 高木 篤夫 氏

「SNS広告から誘導された通販サイトで契約したら、思っていた内容と違う契約だった」というトラブルがあります。このようなトラブルには、ダークパターンが用いられていることがあります。ダークパターンに騙されてしまうというのはどういうことなのか、見ていきましょう。

ダークパターンとは?

アプリ画面やウェブ画面上の表示において、利用者を騙したり、勘違いさせ、利用者に本来は意図しない行為や選択を行なわせて、サイト運営者の利益になる結果を得ようとするデザインのことをいいます。ダークパターンにはいろいろな類型があります。

ダークパターンの類型

「お試し初回500円」というバナーが大きく表示されたSNS広告を見て、お試しだけならと思ってバナーをクリックして移動したサイトで申込をした。後日、商品が届き請求書を確認したら、4回以上購入する定期購入契約になっていた。しかも、2回目以降は毎月発送で1個1万円、次回発送予定日の2週間前までに電話で解約申入れをしなければ解約できない契約だった、という事例で考えてみます。

バナーでは、大きく「お試し初回500円」と記載されていましたが、実際の契約内容を示している画面では定期購入の1回目が500円で購入できるというだけで、次回以降は毎回1万円を4回以上支払うという定期縛り契約であることが、目立たないように書かれていました。ダークパターンの「こっそり型」といえます。また、次回発送予定の2週間前までに電話で解約申入れが必要というのは、申入れ期間を短くしたり、解約方法を限定したりすることで解約を妨害する「妨害型」にも当たります。さらに、電話がつながらなくて解約の申入れ期間までに連絡できなかったというような事例もよく見られます。

ダークパターンに気づくには?

ダークパターンは、利用者の意図しない契約に誘導しようとしますから、大きく表示されている有利な条件だけを見て決めたりせず、広告や申込画面の申込条件や、利用規約も冷静にきちんと確認しておくことが大切です。

通信販売では、最終確認画面で表示すべき事項が決められていますので、最終確認画面に表示された内容をよく確認するだけでなく、万が一のトラブルに備えて、最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておくことも必要です。最終確認画面で表示すべき事項を表示していなかった場合、これらは契約の取消しを主張する際の証拠になります。ターゲティング広告はいつも同じ広告が表示されるとは限らないので、広告画面のスクリーンショットも保存しておくとよいでしょう。

第3回 誘導されたサイトで購入したら、偽物が届いた! |

執筆 ひかり総合法律事務所 弁護士 高木 篤夫 氏

SNSで欲しいと思っていたバッグが格安で販売されているブランドサイトの広告が出てきたら、買ってみたくなりますね。しかし、そのサイトは本当に信用できるのでしょうか?

偽サイトとは?

偽サイトとは、正規のWebサイトに見せかけて利用者を騙すことを目的とした詐欺的なWebサイトのことを指します。偽サイトは、個人情報の窃取、金銭的被害の誘発などといった目的で作られています。

正規のサイトのようだけれど実はまったく別のサイト!

SNSを見ていたら、欲しいと思っていたバッグが、そのブランドAのサイトで格安で販売されている広告が出てきました。広告をクリックして表示されたサイト名は「A公式アウトレット」。サイト上でも、ブランドAのロゴや公式サイトのデザインが使用され、大幅に値引きをした商品が販売されていました。欲しかったバッグを代金引換サービス(代引き配達)で購入したら、届いたのは偽物のバッグでした。

偽サイトの特徴

偽サイトは、SNSやインターネット上の広告を入口として、大幅な値引きなどを強調して申込をさせようとします。

偽サイトのURLは、正規のサイトのURLと表記が少しだけ違っていたり、正規のサイトとはまったく関係ないURLが表示されたりします。

また、日本語表記、字体や文章表現がおかしい、リンクが適切に機能していないこともあります。

支払方法が限定されていたり、選択できるはずの支払方法が現在は使用不可となってほかの支払方法に誘導したりすることが多いのも特徴のひとつです。

偽サイトに騙されないために

販売価格だけに目を奪われずに、偽サイトの特徴を知って、「少しでも怪しいと感じたら注文しない」という気持ちで冷静に対応しましょう。公式サイトに偽サイトの注意喚起の情報が表示されていることもあります。もし、偽サイトで注文してしまったことに気づいたら、クレジット会社や振込先銀行などに連絡を取るなど、支払い方法に応じて素早く対処しましょう。

まとめ

SNSに表示される広告は、自分の好みが反映されるので便利ですが、ダークパターンや偽サイトといったワナも潜んでいますので、慎重な対応が必要です。

|

|

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157