自分の「聞こえ」に向き合う

~補聴器について知る~

年を取ると耳が遠くなると言います。そんな時、補聴器を使うという選択肢がありますが、日頃なかなか接する機会がありません。

聴力の低下はなぜ起こるのでしょうか?「聞こえ」の仕組みと補聴器について、補聴器メーカーの団体である「一般社団法人日本補聴器工業会」で、お話を伺いました。

武長委員(中央)と一般社団法人日本補聴器工業会の八嶋事務局長(右)、中市事務局次長(左)

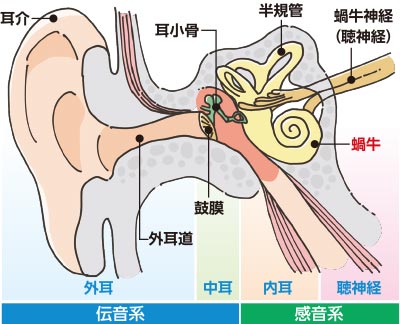

「聞こえ」の仕組み

聴力が低下する状態を医学用語では「難聴」と言い、種類や原因、特徴、程度もさまざまです。年を取ることが原因の場合、「加齢性難聴」と呼ばれます。加齢のため、耳の「蝸牛」という器官の有毛細胞が減少することに起因するそうです。有毛細胞は、耳に入った音を脳まで届ける役割を担っており、脳に伝わる音の情報が減少することで、聞こえにくくなるということです。

残念ながら、有毛細胞を再生することはできないので、加齢による聴力の低下は機器を使って補うことになります。

「聞こえ」の仕組み

自覚しづらい加齢性難聴

例えば、インターホンが聞こえなくても、来客や配達員が帰ってしまえば、そもそも鳴っていたことが分かりません。テレビの音量も無意識に上げれば、聞こえていないと気付きません。人との会話も、何となく分かれば、問題を感じません。

加齢性難聴は自覚しづらい症状です。気付いた時にはかなり聴力が低下し、聞こえにくい状態で長く生活していたという人も少なくないようです。

聴力検査が大切

低下した聴力を補うために補聴器を購入するとき「元の聞こえ」を期待します。ところが、聞こえにくいまま長く過ごしていると「元の聞こえ」との差が大きく、補聴器の調整が困難になります。

聴覚機能は、30歳代から徐々に低下し、60歳を超えると、その変化が顕著になるそうです。自覚はなくても、聴力検査で「聞こえ」を確認することが、自分に合った補聴器を持つこと、長く聴力を維持することにつながります。

なお、加齢性と異なる突発性難聴は治療が可能で、治療が早いほど回復につながります。聞こえにくいと感じたら、早急に耳鼻咽喉科を受診して欲しいと思います。

補聴器の購入で気を付けること

補聴器は医療機器です。このため、耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)に相談し、治療か、補聴器が必要かを判断してもらうことが大切です。補聴器が必要と診断された場合、補聴器の選定や調整を行う専門的な知識と技能を持つ認定補聴器技能者がいる販売店を紹介してもらいましょう。

補聴器は、音を一律に増幅する音響機器である集音器とは異なり、音を一定以上に増幅しない機能や雑音を除去する機能があります。機能を十分に発揮するには、一人一人の「聞こえ」に合わせる調整が不可欠です。

購入時に、人の話など聞きたい音だけではなく、雑音を排除するため、自宅や職場など使用する環境で聞こえる音も伝える必要があります。認定補聴器技能者のサポートがあると、自分に必要な音をしっかり聞き出してもらえそうです。また購入後も続けて調整が必要なので、通いやすい店を選ぶこともポイントです。

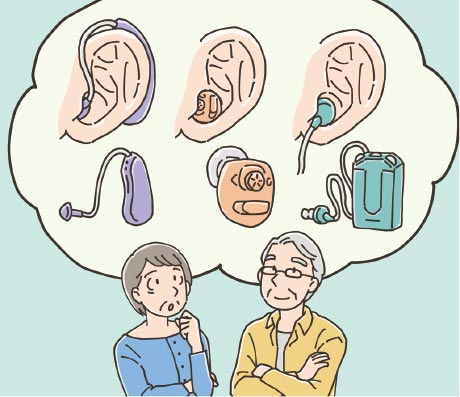

補聴器の種類と特徴

耳かけ型

耳にかけて使うタイプ。軽度から重度の難聴まで対応可。

耳あな型

耳あなに収まるタイプ。耳の形状と聞こえの程度に合わせてオーダーメイドが一般的。

ポケット型

イヤホンと本体をコードでつなぐタイプ。操作が簡単で低価格。

進化する補聴器

補聴器は技術の進化により、小型化と省電力化が進み、目立たず長時間使用が可能です。また、音声処理や雑音制御機能の向上で、より快適に使えるようになってきています。

補聴器は重くて装着が煩わしいと思っていましたが、耳かけ型補聴器を装着し、その軽さに驚きました。また、耳に入れる部分は網状で蒸れない工夫があり、進化を実感しました。テレビや会話が聞こえやすくなるだけではなく、スマートフォンと連携し、音楽を聴くこともできます。「聞こえ」の体験はなくても、現物を見て装着することで、多くの発見がありました。

聴力に違和感がないのに販売店に入り、補聴器を試すことは難しいと思います。補聴器を気軽に試せる場所やイベントが増えれば、装着感の体感や、特性の確認もできて、将来の準備につながると思いました。

補聴器の価格と補助制度

補聴器の価格は形状や機能により異なり、片耳数万円から両耳100万円まで幅があり、平均購入価格は約18万円とのことです。補聴器購入者の半数以上が、もっと早く使用すればよかったと感じているそうですが、必要と診断を受けても、高額のため、なかなか購入に踏み切れないかもしれません。

現在、国の補助に加え、区市町村による補聴器購入費助成が拡充しつつあります。今年度も新たに助成を開始した自治体があるので、購入前には、居住する自治体に、その有無と助成までの流れを確認するとよいと思います。

取材を終えて

補聴器を使いこなすには予算と気力と時間が必要ですが、高い調整力で生活の質が向上すると学びました。「聞こえ」を補う方法は他に集音器があり、さらに文字情報を活用し、生活する方法もあります。そういった方法や補聴器についてもより学びを深めたいと思います。

怖いのは、実際には聞こえていないのに、聞こえていると思っていて、生きるために必要な情報が得られないことです。それが警報であれば命に関わります。

今回の学びから、聴力が大切と再認識しましたが、「加齢性難聴」と診断される可能性を思うと、聴力検査には不安を覚えます。しかしながら、聴力が低下した時、速やかに自分に合った情報を補う方法を見つけるためにも、自分の「聞こえ」に向き合う勇気を持ちたいと思っています。

※(一社)日本補聴器工業会のホームページ

https://hochouki.com/