冬に起こりやすい

日常生活での事故に注意!

冬は、人が集まる機会や大掃除など普段と違う行動が増え、さらに気温の低下などにより、日常生活で思わぬ危険が増える時期でもあります。

今回の記事では、日常生活の中で、冬に特に多くなる事故について、傾向や予防のためのポイントなどを紹介します。事故の実態や予防のポイントに注意して、冬を安全に楽しく過ごしましょう。

日常生活での事故

東京消防庁管内(※)では、令和5年中に、日常生活での事故により約15万3千人が救急搬送されています。そのうちの約6割は65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)です。今回は、冬に特に気を付けたい事故と予防策についてご紹介します。

※東京都のうち稲城市と島しょ部を除きます。以降は全て東京消防庁管内のデータになります。

餅などによる窒息事故に注意

お正月料理の主役とも言えるお餅。おいしいお餅ですが、令和5年中では、餅(団子なども含む)が詰まる事故により64人が救急搬送されています。そのうちの約9割が高齢者で、また、約5割が生命の危険が高いとされる重症以上と診断されています。特に1月、12月に多くなっています。

餅による窒息事故を防ぐポイントは次の5点あります。

- ①食べる前に、お茶や汁物を飲んで喉を潤しておきましょう。

- ②餅は小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。

- ③急いで飲み込まず、ゆっくりと噛んでから飲み込みましょう。

- ④乳幼児や高齢者と一緒に食事をする際は、食事の様子を見守るなど注意を払いましょう。

- ⑤いざというときに備え、応急手当の方法を理解しておきましょう。

【喉に物が詰まったときは】

食べ物などにより気道がふさがれていることが疑われます。そのようなときは、大きな声で助けを呼び、119番通報とAED搬送を依頼し、気道異物除去を始めます。

呼びかけに反応がある場合

咳をすることが可能であれば、できる限り咳をさせます。咳もできずに窒息していると思ったときは、背部叩打法を行いましょう。

背部叩打法の実施手順

傷病者が立っている場合や座っている場合

傷病者の背中側から、片手の手のひらの付け根で、両側の肩甲骨の間を数回以上強くたたきます。

傷病者が倒れている場合

傷病者を手前に引き起こして横向きにし、自分の足で傷病者の胸を支え、背部をたたきます。

呼びかけに反応がない場合

反応がなくなった場合は、直ちに心肺蘇生を開始してください。

また、節分の時期に、豆や恵方巻を食べるときにも注意しましょう。

掃除中の事故に注意

新しい年をきれいに迎えたい。そう思われ、大掃除に励まれる方も多いことでしょう。しかしながら、令和5年中に掃除中の事故により788人が救急搬送されています。掃除中の事故は、大掃除をすることが多い12月に多く発生しており、救急搬送される方の多くは、高齢者となっています。特に次の事故防止のポイントに気を付けて、安全にご自宅をきれいにしましょう。

- ①高い所を掃除する際は、安定した足場を選びましょう。また、降りる際はバランスを崩したり、足を踏み外したりしないよう十分注意しましょう。

- ②滑りやすい場所で掃除をする際には転倒に注意し、足場が濡れている場合は事前に拭き取りましょう。

- ③年齢や個々の体力を勘案し、無理な作業は控えましょう。

- ④洗剤の混合使用による有毒ガス事故も発生しています。洗剤の使用方法に十分注意しましょう。

溺れる事故に注意

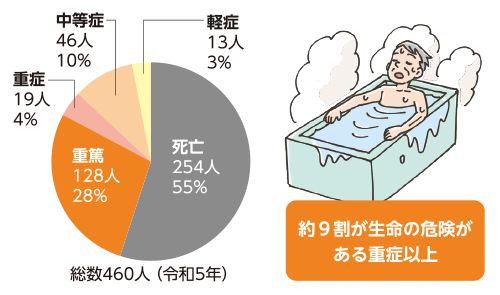

「溺れる」と聞くと、夏の暑い時期の川や海をイメージする方も多いかもしれません。しかし、「溺れる」事故のほとんどは冬の住宅等の浴槽で起きています。令和5年中は、溺れる事故により530人が救急搬送され、そのうちの約9割(460人)は高齢者です。消費者庁によると、寒暖差などによる急激な血圧の変動に伴い脳内の血流量が減り意識を失ったり、長時間熱い風呂に入ることによる体温上昇で意識障害を起こして、溺水事故につながると考えられています。

以下のポイントに気を付けて入浴中の事故を防ぎましょう。

- ①飲酒後の入浴は控えましょう。

- ②心筋梗塞、高血圧症、脳血管疾患などの持病のある方は、注意して入浴しましょう。

- ③体調不良時の入浴は避けましょう。

- ④脱衣場、浴室内の適切な温度調整を行いましょう。

- ⑤熱い湯、長風呂は危険が増すので注意しましょう。

- ⑥入浴時には家族に知らせ、家族はこまめに声をかけましょう。

「溺れる」事故の程度別救急搬送人員(高齢者)

住宅火災に注意

最後に冬に気を付けなければならない火災についてもご紹介します。令和5年中に、住宅火災により亡くなった方の7割超は高齢者です。また、住宅火災の主な原因は「たばこ」と「ストーブ」です。寝たばこは絶対にしないこと、ストーブは就寝時や外出時は必ず消すこと、ストーブの周りに燃えやすいものを置かないことなどに気を付けましょう。また、住宅用火災警報器の設置・維持管理(設置後10年での本体交換、定期的な点検)をしましょう。

最後に

冬は、日常生活でさまざまな危険が増えます。しかし、ご自身やご家族のちょっとした心配りや行動で多くの危険を減らすことができます。

その他、安心・安全に暮らしていくための事故予防のポイントを東京消防庁ホームページで紹介しています。事故を防ぐポイントを意識して行動し、楽しい冬を過ごしましょう。

※東京消防庁ホームページ

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/