ロボットと暮らす未来って

どんな景色なのかな?

子供のころ、未来のロボットは、鉄腕アトムや鉄人28号でした。半世紀が過ぎ、お掃除ロボットや配膳ロボットが日常に溶け込んで、昔のイメージとは様変わりしています。近い将来ロボットと暮らす日常のあり方などについて、科学技術を知識として学ぶだけでなく体験できる日本科学未来館に取材をさせていただきました。

小原委員(中央)と日本科学未来館の広報・石田さん(左)、科学コミュニケーター・岩澤さん(右)

日本科学未来館とは

東京お台場にある日本科学未来館は2001年7月に開館した国立の科学館です。

2023年11月に、常設展示の大規模リニューアルを行い、「ロボット」「地球環境」「老い」をテーマにした新しい展示が誕生しています。今回はそのうち「ハロー! ロボット」「ナナイロクエスト」「老いパーク」の三つの展示を通して、私たちの未来に関わる先端科学技術を体験してきました。

ロボットの始まり

「ロボット」という言葉は、労働を意味する言葉からの造語で、1920年に外国の戯曲に初めて登場したそうです。日本のロボットのルーツは、江戸時代のからくり人形とも言われていますが、1928年に生物学者が制作した「学天即」が日本初のロボットと言われています。産業用ロボットが普及し始めたのは1980年ごろで、この年は「ロボット普及元年」と呼ばれています。その後、二足歩行ロボットの開発が進み、1999年には犬型の家庭用ペットロボットが発売され一大ブームとなりました。今やロボットは私たちの生活に身近なものとなってきています。

ハロー! ロボット ロボットの今と未来について考える

「ハロー! ロボット」では、ロボットに触ったり、声をかけたりして触れ合うことができます。最新の研究を通して未来の多様なロボットとの暮らしを想像することができます。

日本科学未来館オリジナルのパートナーロボット「ケパラン」は、メッセージボードを見せるとさまざまな反応や表情を見せてくれます。「ケパラン」は、来場者の意見を踏まえ、専門家の助言を得て、新たな感情表現や動作などを搭載していくなど「みんなで育てる」ロボットです。

「ケパラン」は未来館のアイドルです!

また、有名な犬型の家庭用ペットロボットにも触れることができます。今回初めて頭や背中を触りましたが、頭や尻尾を動かした可愛いしぐさに癒されました。セキュリティ会社と連携し、家の様子をスマホで見ることができる安心機能もあり、高齢者の不測の事態にも対応できるそうです。

他に医療・介護施設で活躍しているアザラシ型のセラピーロボットや、人と共生する、弱さを持ったロボットなどを見ることができます。

誰かの助けがないと何もできない

〈弱いロボット〉

ロボットへの利用者の距離感、扱い方は、家族同様であったり、単なるロボットであったりとさまざまですが、未来に向けて、幅広い利用者のニーズに合った機能の設計・研究が求められると伺いました。

ロボットが、当たり前のように私たちの生活に溶け込んでいる未来が待ち遠しくなりました。

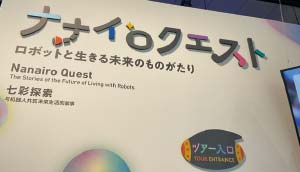

ナナイロクエスト ロボットと生きる未来のものがたりを体験

タブレットを使って、さまざまなロボットが活躍する未来のまち「ナナイロシティ」を巡るツアーを体験しました。

タブレットのナビに従って、ロボットや住民の会話を手がかりにミッションを進めます。最後までたどり着くのに苦労しましたが、人とロボットが共に暮らす少し先の世界を実感することができました。最後に「問いかけ」のエリアがあり、他の人のロボットへの価値観にも触れることができました。

「ナナイロクエスト」ツアー入口

老いパークを見学

誰にでも訪れる老い。「老い」というネガティブな言葉をストレートに使った「老いパーク」では、老化による目・耳・運動器・脳の変化を疑似体験できます。体験や見学を通して、老化のメカニズムや対処法、将来身近になるかもしれないサポート技術などを知りながら、老いを自分事として考えることができます。

ここには、高齢者向けのロボット2台が展示されていました。高齢者を支援する見守り介護ロボットは、人手不足の介護施設で、多忙なスタッフの代わりに体温計測や簡単な会話をしてくれるそうです。

また、見守り服薬支援ロボットは、決まった時間に薬を出してくれて、その状況を離れた家族に知らせてくれるそうです。家族は安否確認もでき、一人暮らしの高齢者にとってとても頼りになるロボットだと思いました。

見守り服薬支援ロボットと

科学コミュニケーターの小林さん

取材を終えて

今回の取材で、ロボットは、機能がバージョンアップされ、ますます便利になっていることを肌で感じました。きっと、ナナイロシティで描かれているような少し先の未来では、想像を超えるロボットが、身近にあることでしょう。

人がロボットと暮らすとき、ロボットに全てを任せるのではなく、手助けもしてあげて、お互いの弱いところを補うような自立・共生する関係を実現するための技術「コンヴィヴィアル(自立共生的)・テクノロジー」が、今後のロボット開発の重要なキーワードになるのではないかという、科学コミュニケーターの岩澤さんの言葉が強く印象に残りました。

少し先の未来では、さまざまなロボットと共に、日常の生活を助け合いながら、生き生きと幸せな暮らし(ウェル・ビーイング)をしているのではないでしょうか!これから出会うロボットたちと暮らす豊かな未来が楽しみになりました。

読者の皆さんもぜひ一度、日本科学未来館に行って、「自分事」として未来を感じ、考え、人生100年時代をワクワクしながら過ごしてみませんか。

大阪・関西万博に出展する「AIスーツケース※」も必見です。

※視覚障害者を目的地まで自動で誘導するスーツケース型ロボット