- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2025年6月6日

正しい計量

「探検!計量の世界」(web版国民生活に連載)

特別版「探検!計量の世界」(令和3年加筆修正版)

この特別版「探検!計量の世界」は、令和2年度の計量記念日行事の一環として発行したものを、令和3年度に改訂したものです。

独立行政法人国民生活センターからの依頼により、同センターが発行する「web版国民生活」の2019年4月号から12月号まで9回にわたり東京都計量検定所が掲載した同名の記事に、紙面の都合により省略した内容・最新の情報などを加筆・修正した内容となっています。

こちらからダウンロードできますので、是非こちらもお読みください。(PDF:2,281KB)

こちらからダウンロードできますので、是非こちらもお読みください。(PDF:2,281KB)

「探検!計量の世界」のバックナンバー

|

ウェブ版「国民生活」(国民生活センター配信)に連載した「探検!計量の世界」のバックナンバーはこちらから 東京都計量検定所では、計量の歴史から現在の計量制度までをわかりやすく解説した「探検!計量の世界」を、独立行政法人国民生活センターが配信するウェブ版「国民生活」の2019年4月号から12月号に連載しました(全9回)。 バックナンバーは、こちらからお読みになれますので、ご一読ください。 |

確かな計量のために

東京都計量検定所は「計量の適正な実施を確保するため」設置された機関として、計量法の趣旨・目的に添って事業を進めています。

計量とは? 計量器とは?

わが国では、計量法という法律で計量制度や計量に関する規則を定めています。この計量法では、計量とは「長さ、体積、質量や温度などの法令で定める物象の状態の量を計ること」と定義しています。

私たちは日々の暮らしの中で、さまざまなものを計っています。例えば、ライフラインである水道・ガス・電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康管理のための体温・血圧・体重の測定、騒音・振動・水質や大気の濃度などの環境計測などがすぐに頭に浮かぶと思います。これらの量(物象の状態の量)の計量には、それぞれ水道メーター、ガスメーター、電力量計、燃料油メーター、はかり、体温計、血圧計、体重計、騒音計、振動レベル計、各種濃度計などの『計量器』を使用しています。

『計量器』とは、「長さ」・「質量」・「時間」等の「計量」の対象となる物象の量を「はかる」ための器具、機械または装置をいいます。

計量法では、『計量器』の中でも取引や証明に使う、商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を、「特定計量器」と定めています。

「特定計量器」は、検定に合格していないと取引・証明に使うことはできません(政令で指定されたものを除く)。

また、取引・証明に使用されている「はかり」は、2年に一度の法定定期検査を受ける事が義務付けられています。

計量単位の話

計量法では、「計量単位とは、計量の基準となるもの」と規定しています。長さの「メートル」、質量の「キログラム」、時間の「秒」などの様々な計量単位が私たちの身の回りで使われています。

例えば、急にある物の長さを知りたくなったときに運悪く定規や巻き尺が見つからなかったら、あなたはどうしますか? 短いものなら指や手を「ものさし」の代わりに、長いものなら歩幅などを使い、例えば次の曲がり角までの距離ならば「33歩分の歩幅の距離」というふうに計量するのではないでしょうか。このように、ある物の長さを知りたいときには、長さの基準を決め、その長さが基準の何倍あるかで表すと便利です。このように長さを表すことで、異なる物の長さを簡単に比較できるようになります。

私たちが日常生活の中で使っているメートルという現在の長さの計量単位が革命期のフランスで誕生してから200年以上経ちました。このメートルを基本としたメートル法の計量単位系が生まれる以前は、日本の尺貫法、イギリスのヤードポンド法など世界中の各地域毎に様々な計量単位が使用されていました。そのため、海外との交易の拡大、技術の進歩なを進める上で様々な問題が生じていました。

新しく生まれたメートル法は合理的なため世界中で使用されるようになりました。そして様々な技術が進歩とともに、このメートル法に基づく各種の単位が新たに生まれ、同じ物象の量を表す単位でもさらに分野ごとに使いやすい単位が新たに作られ、使用されるようになりました。そのため、産業や学術の国際化・情報化が急速に進展した近年では、これらの単位の乱立による混乱や不便さが認識されるようになり、メートル法そのもを再統一しようとの機運が高まりました。 そこで、登場したのが、一量一単位の原則に立った世界共通の「国際単位系」(SI)です。日本でも平成5年に計量法が改正されて法定計量単位が原則として「国際単位」(SI単位)になるなど、一部の国を除き世界的に計量単位は統一されています。

生活に役立つ知識

商品の販売に係る計量の制度(商品量目制度)

計量法では、法定計量単位で取引・証明の計量をする際には、正確に計量するよう努めなければならないと規定しています。特に 全国的に流通している消費生活関連物資で、計量販売が浸透している商品を特定商品に指定して規制しています。この特定商品を計量販売するときには、一定の誤差(量目公差)を超えないよう計量することを義務付けています。

表 量目公差表(一部抜粋:消費者に不利益となる不足側のみ規制対象)

|

量目公差表(1) |

量目公差表(2) |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 表示量(質量g) | 許容誤差 | 表示量(質量g) |

許容誤差 |

||||||||||

|

5以上50以下 |

4% |

5以上50以下 |

6% |

||||||||||

|

50超 100以下 |

2g |

50超 100以下 |

3g |

||||||||||

|

100超500以下 |

2% |

100超 500以下 |

3% |

||||||||||

|

500超 1k以下 |

10g |

500超1.5k以下 |

15g |

||||||||||

|

1k超 25k以下 |

1% |

1.5k超10k以下 |

1% |

||||||||||

| 穀類、茶類、香辛料、菓子、食肉、乳製品、調味料 など | 野菜、果実、めん類、水産物、海藻類、調理食品 など | ||||||||||||

商品の内容量の不足が生じる主な原因は?

東京都計量検定所では、都内の百貨店・スーパー・商店などで計量販売している商品が正しく計量されているか確認するため、年間を通して立入検査などを行っています。これまでの検査結果から、主に次の原因により食料品の内容量の不足が発生していることがわかっています。

○ 風袋量の間違い(指摘事項の約7割)

計量時に内容量に含んではいけないトレイ、容器、添え物などの重さを風袋量といいます。この風袋量を間違って内容量に含んで計量したことが原因です。風袋量は一般的にあらかじめ「はかり」に数値を設定して内容量から差し引いていますが、この設定を間違うことで不足が生じます。特に包装容器等を変更した時に計量器の設定値を変更し忘れることが多くなっています。

○ 水分等の蒸発による減量(指摘事項の約2割)

野菜や惣菜に多く見られます。特に根菜類の長期陳列による乾燥や揚げ物などの高温による蒸発が原因です。

○ 計量器の不適切な使用や粗雑な計量等

ラベルの貼り間違いなど表記事項の間違いやはかりの載せ台に異物が接触することが原因

食料品の内容量を自分で確認するにはどうすればいいの?

購入した食料品の内容量を自分で確認する場合は、次の手順で行ってください。

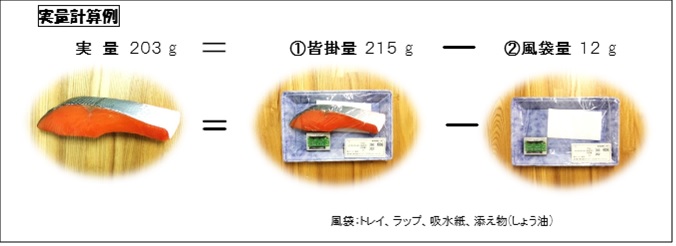

a 購入した商品を包装されたそのままの状態で計量する。(この計量値を「皆掛量」といいます。)

b 肉や魚など商品の内容物を包装材(袋・トレイ・ラップ・紙箱など)から取り出す。

c 内容量に含まない包装材と添え物(ワサビやタレ、飾りの部材など)などに付着したドリップなどの水分や肉片などの付着物を総て取り除く。

d c の重さ(「風袋量」といいます)を計量する。

e a の皆掛量から d の風袋量を引くと内容量が求められます。(この値を「実量」といいます。)

※ 風袋量は通常10g前後と軽量です。家庭で調理用に使用するはかりは構造上、20~30g以下の品物の計量は正確にできません。100gの分銅などの重さがわかっている品物と一緒に風袋をはかりに載せ、計量した値から一緒に載せた品物の重さを差し引けば、正しい風袋の重さをはかることができます。

包装された食料品の場合、本来内容量に含まれる水分や油分が時間の経過により流出し、トレイやラップなどの包装材に付着して残ります。そのため、内容量だけを直接正確にはかることが困難なので、この方法で内容量を確認します。この方法で重要なのは、c で行う包装材や添え物から水分や付着物を完全に取り除くことです。

都内で購入した商品の内容量に疑問を感じた場合には、計量検定所までお問い合わせください。その際には、どのような商品なのか、いつどこで購入したかなどの詳細をお伝えください。

健康管理用計量器の一口メモ

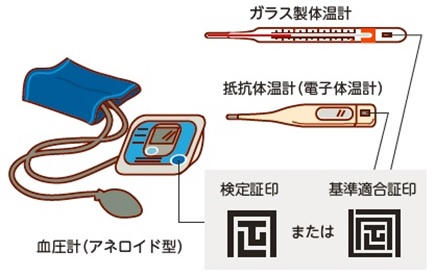

家庭の健康管理のために、体温計、血圧計、体重計やキッチンスケールなどが使われています。これらの計量器が正確でないと健康状態の把握が正しくできません。そこで計量法では、健康管理のための計量器に技術基準を設け、正しい計量器だけが市場に流通して家庭で使用されるように規定しています。

- 体温計・血圧計

家庭で一般的に使用されている電子体温計(抵抗体温計)、ガラス製体温計、アネロイド型血圧計は、法定の技術基準に適合した証の「検定証印か基準適合証印」(下図)が付されたものだけが販売・譲渡されるよう規制しています。

- 体重計・キッチンスケール

ご家庭で健康管理のために使用されるヘルスメーターやベビースケールなどの体重計やキッチンスケールは家庭用特定計量器と呼ばれ、販売する際には家庭用としての性能を満たしている証の「家庭用特定計量器の表示」を付さなくてはならないと規定しています。

- 使用方法にも注意

ご家庭で使用している計量器に、検定証印や家庭用の表示があるか確認してみましょう。

正しい計量器でも、使用方法を間違うと正しく計量できません。必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

家庭で使う計量器~はかり~の正しい使い方

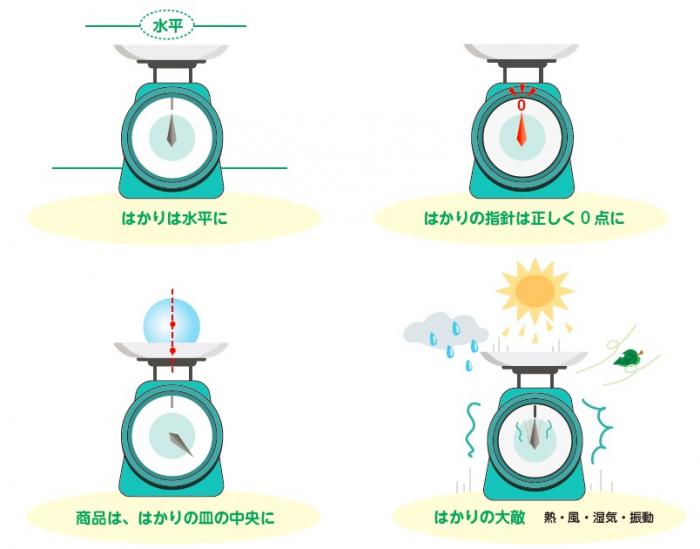

家庭で使用される「はかり」(一般用体重計・調理用はかり・乳幼児用体重計)を使うときは、次の点に注意してください。

- 風・湿気・振動のない場所で使う

- 安定した、水平な台の上で使う

- ゼロ点が合っているかを確認してから使う

- 計量物は載せ台の中央に置く

体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へ計量法上、事業者の皆様には次の義務があります 【輸入事業者の皆様】

|

計量記念日

平成5年11月1日に計量法が全面的に改正され、施行されました。この日を計量記念日と定め、全国的に多彩な記念行事が実施されています。

東京都では、11月1日に楽しみながら計量を体験していただくイベントとして「都民計量のひろば」を都内の計量関係団体と共催しています。開催場所などの詳細は、当HP、広報東京都などでお知らせします。皆様のご参加をお待ちしています。

お問い合わせ先

東京都計量検定所管理指導課企画調整担当

電話番号:03-5617-6643

ファックス番号:03-5617-6634