- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2025年1月28日

計量の普及活動

計量検定所では、私たちが生活するうえで欠かすことのできない計量について広く知っていただくため、様々な普及活動を行っています。

計量に関する講習会、子供向け計量教室の実施なども受け付けています。ご希望の内容、実施日、場所などに応じて開催ができますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。

計量記念日行事

毎年、11月1日の計量記念日に「都民計量のひろば」を開催しています。

令和6年度は、新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて、「くらしと計量」をメインテーマに掲げ、「計量体験」・「計量相談」などのコーナーを設け開催しました。

親子はかり教室

計量検定所では、毎年夏休み期間に、計量器の工作や、施設見学などを通して、楽しみながら計量を学ぶ「親子はかり教室」を開催しています。

参加者の募集はこの計量検定所HP や「広報東京都」などに募集記事を掲載しますので、ご確認の上お申し込みください。

Web版「親子はかり教室」

Web版「親子はかり教室」2023年版はこちらからダウンロードできます。100円ショップなどでそろう身近な材料を使った「棒はかり」の作り方は動画でも解説していますので、資料とあわせてご活用ください。

計量展示室の公開

計量検定所本所2階の計量展示室では、日本の計量制度や計量技術に関する、新旧さまざまな資料を随時展示しています。(見学無料)

※ 公開時間 9時~16時 土日祝日及び年末年始は休み。

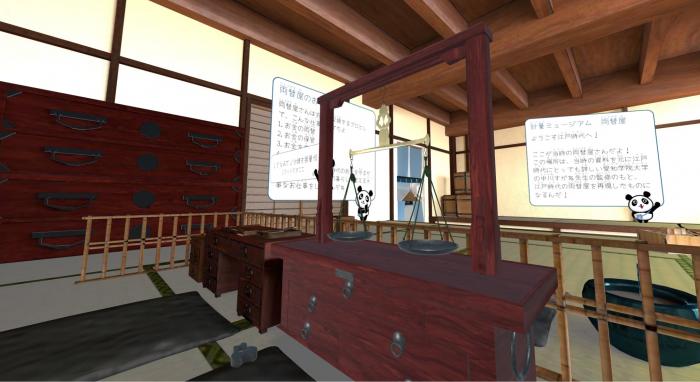

計量ミュージアム

小中高校生を対象に、WEB上で計量の体験・学習ができるコンテンツです。

計量展示室に収蔵する江戸時代から昭和にかけての歴史的な珍しい計量器を通して、

計量を学んでみましょう!!

区市町村の消費生活展への参加

区市町村等が主催する消費生活展等のイベントに出展して、消費生活における計量の重要性を広く普及啓発しています。

出展予定は、下記お問い合わせ先またはお住いの地域の区市町村の消費者センター等にご確認ください。

出前計量教室

計量検定所では、小学校での計量関連の学習支援を目的に、小学4~6年生の児童向けの計量教室を、計量関連団体と協力して都内の小学校に出向いて実施しています。

計量の歴史や棒はかり・寒暖計の工作など、児童が実際に計量器に触れ、計量を体験する授業内容となっていて、児童が楽しみながら計量を学ぶことができます。

詳細は下記の問い合わせ先にご確認ください。

【主な授業内容:授業時間90分】

| 項目名 | 内容 | 概要 | 難易度 | 対象学年 |

|---|---|---|---|---|

| 棒はかりをつくろう | 講義と工作 | 計量の話と棒はかりの製作 | 高 | 5・6年 |

| いろんな温度をはかろう | 講義と工作 | 計量の話と寒暖計の製作 | 易 | 4・5・6年 |

| 売っている食料品の重さ調べ | 講義と演習 | 計量の話と商品サンプルによる計量の演習 | 高 | 5・6年 |

| 計量単位の話 | 講義のみ | 単位のなりたち・計量に関する雑学など | 難 | 6年 |

印刷物案内

東京都計量検定所では、正しい計量を守る仕組みなどについて楽しくわかりやすく学習するための冊子を制作しています。

ご家庭での自主学習や学校の授業、地域等での啓発や消費者教育の教材として、ぜひご活用ください。

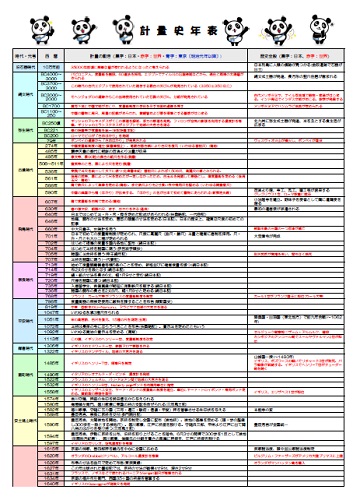

計量史年表

計量の歴史をわかりやすく紹介した計量史年表はこちらからどうぞ。

お問い合わせ先

東京都計量検定所管理指導課企画調整担当

電話番号:03-5617-6643

ファックス番号:03-5617-6634