PSマークをご存じですか?

~安全な製品選びのヒント~

購入時に「この製品、安全かな?」そんな疑問を持ったことはありませんか。日常生活で使う製品には、思いがけない事故やけがの危険が潜んでいることもあります。そこで知っておきたいのが、国が定めた安全基準を満たした製品につけられる「PSマーク」。令和7年12月からは、乳幼児向けの玩具にも新たなルールが導入されます。今回の特集では、PSマークの意味や対象製品、安全な製品選びのポイントを分かりやすくご紹介します。

PSマークを知っていますか

電気炊飯器や使い捨てライター、モバイルバッテリーやガスこんろなど、身近な製品にはさまざまな表示がされていますが、その中に「PS●」と書かれたマークが表示されているのをご存じでしょうか。

製品の欠陥に起因する事故の発生の恐れが高い製品については、4つの法律において、国が定める安全に関する技術基準を満たすことが求められており、その証である「PSマーク」を表示しなければ販売できないこととなっています。

PSマークの種類は、対象製品を指定する法律によって異なります。

また、PSマークにはそれぞれ、◇型と○型の2種類があります。◇型は○型よりも事故発生の恐れがより多い製品に表示され、メーカーや輸入事業者には、国に登録された検査機関による適合性検査を受けることなどが求められています。

| 法律(PSマーク) | 表示 | 対象製品 |

|---|---|---|

| 消費生活用製品安全法 (PSCマーク) |

|

13品目(圧力なべ、使い捨てライターなど) |

| 電気用品安全法 (PSEマーク) |

|

457品目(モバイルバッテリー、ドライヤーなど) |

| ガス事業法 (PSTGマーク) |

|

8品目(ガスこんろ、瞬間湯沸器など) |

| 液化石油ガスの保安の確保及び 取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク) |

|

17品目(カセットこんろ、ガストーチなど) |

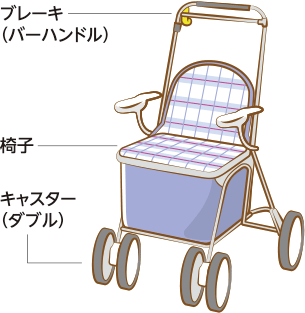

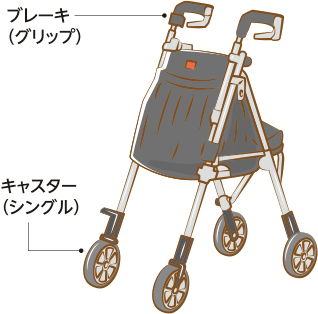

子供用特定製品

令和6年6月に消費生活用製品安全法が改正され、新たに「子供用特定製品」という枠組みが設けられました。同年12月に消費生活用製品安全法施行令が改正され、「乳幼児用ベッド」と「乳幼児用玩具」の2品目が指定されました。これらは令和7年12月25日に施行されます。

乳幼児用玩具については、これまで、窒息や指を挟むといったけがなどの物理的な安全性に関する国の規制がなく、海外で販売禁止となっている製品でも簡単に購入できる状態でした。今回新たに乳幼児用玩具に対する規制を開始することとなったのは、こうした背景を踏まえたものです。

子供用特定製品は技術基準への適合の他に、使用年齢基準への適合も求められており、それら全てを満たしたものに、「子供PSCマーク」が表示されます。

子供用特定製品には、子供PSCマークの他、対象年齢や使用上の注意に関する説明などが表示されます。

乳幼児用ベッドについては、元々PSCマークの対象製品でしたが、今回の改正により「子供用特定製品」としての規制の対象となりました。これに伴い、乳幼児用ベッドのマークは、令和9年3月24日までに、◇型PSCマークから、順次、◇型の子供PSCマークへと移行することとなっています。

| 子供PSCマーク | 対象製品 |

|---|---|

|

乳幼児用ベッド |

|

乳幼児用玩具 (3歳未満向け玩具) |

乳幼児用玩具

消費生活用安全法施行令で定める「乳幼児用玩具」とは、3才未満の乳幼児を対象とするおもちゃを指し、他の対象製品とは異なり、形も機能もさまざまなものが含まれます。なお、食品や花火などについては、他の法令や規格によってその安全性を確認することとされています。

乳幼児用玩具の例としては、がらがら(ラトル)や歯固め、積み木などが挙げられます。3才未満の乳幼児は何でも口に入れる性質があるため、口に入らない大きさにすることや、小さな部品が外れないようにすることなどが求められます。

令和7年12月25日以降は、乳幼児用玩具に子供PSCマーク等を表示することが求められていますが、それよりも前に製造または輸入されたものは、表示がなくても引き続き販売できることになっています。そのため、製品を選ぶ際には、一般社団法人日本玩具協会が発行する「STマーク」の表示があるかを確認することも有用です。

安全な製品の選び方のポイント

昨今はインターネットを通じてさまざまな製品を購入できるようになり、安全に関する情報が不十分な製品や不確かな製品も簡単に購入できてしまうようになりました。

製品を選ぶ際には、ぜひ次の点に気を付けてください。

- ❶PSマーク対象製品(図1・図2参照)の場合には、PSマークの表示があるか確認しましょう。PSマークの他、前述のSTマークや一般財団法人製品安全協会が発行するSGマークなど、民間団体による安全に関する表示を確認することも効果的です。乳幼児用玩具については、対象年齢が製品に表示されているか、お子さんの年齢に合っているかどうかも確認しましょう。

- 図3:民間団体による安全に関する表示

- ❷販売元や製造元の連絡先が書いてあるか確認しましょう。連絡先が書かれていない場合、万が一事故が起きた際、補償などが受けられない可能性があります。

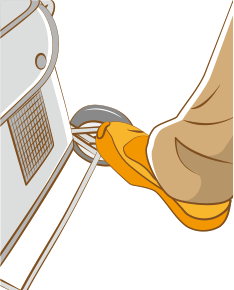

- ❸適切な説明書きや取扱説明書が付いているか確認しましょう。取り扱いを誤ると事故につながる恐れがあります。

見た目や値段だけでなく、安全性にも気を配って製品を選びましょう。

- 製品選びのポイント

PSマークの表示等があるか

子供用は対象年齢も確認販売元・製造元の連絡先が書いてあるか

適切な説明書きや取扱説明書が付いているか

- 使用時のポイント

取扱説明書や注意表示をよく読み正しく使う

リコール情報を定期確認

製品を選んだ後にも注意が必要です。製品の欠陥だけでなく、使い方によっても事故が起こる場合があります。取扱説明書や注意表示をよく読み、正しく使用することが重要です。

また、使用している製品のリコールが行われていないか、定期的に確認しましょう。リコールの対象になった製品をそのまま使い続けることは、場合によっては命に関わる重篤な事故につながる恐れもあり、大変危険です。リコールの情報は各社のホームページの他、経済産業省のホームページでもご紹介しています。

ぜひ、身の回りの製品の安全について、改めて確認してみてください。

※製品安全ガイド(経済産業省)にて、PSマークやリコールに関する情報を掲載しています。

https://www.meti.go.jp/product_safety/