必要性を見極める

保険の見直しの「ツボ」

「いざというとき」のために、私たちはお金を貯めたり保険に入ったりして備えています。貯蓄は大抵の事態で役立つ備えですが、保険が役立つのは死亡や入院、火災など限られた事態です。入りすぎれば家計負担やムダが生じがちですし、保険の内容や手続きがよく分からなければ、いざというとき上手に使うこともできません。

どのような心配事に備えたいのか、また保険で備えるのが適切なのか、この機会に改めて点検してみましょう。

心配事は「人」「モノ・賠償」で分けて考える

入っている保険が必要かどうかを判断したいときは、心配事を「人」「モノ・賠償」の二つに分けてみましょう。同時に、心配事に対して受けられる公的給付の内容を具体的に確認します。これが上手に保険で備えるための第一歩です。

「人」の心配事にはすでに支えがある

「人」の心配事とは、私たちの身体に起こることです。死亡、病気やケガによる入・通院や障害、介護などが挙げられますが、こうしたときのために、それぞれ公的年金制度、公的医療保険制度、公的介護保険制度といった社会保険による支えがあります。手続きをすれば、状況に応じた給付を受けられるので自己負担は抑えられます。

例えば、生計維持者が死亡すると、公的年金制度から家族構成に応じた遺族年金が支払われ、これが遺された家族のベース収入となります。不足があれば生命保険で補いますが、子供が独立する、住宅ローンを完済するなど経済的責任を終えれば必要性は低くなります。そのときは解約も含め見直しが必要です。

また、医療費を心配する人は多いですが、実際の自己負担額は意外に少ないことをご存じでしょうか。

心配事に対応する公的給付と民間保険の主な例

| ケース | 公的給付 ※原則強制加入 |

民間の保険 ※任意加入 |

|

|---|---|---|---|

| 人の心配事 | 生計維持者の死亡 | 公的年金(遺族年金) | 生命保険(死亡保険*) *終身・養老・定期 |

| 病気やケガでの入・通院 | 公的医療保険(健康保険・国民健康保険・高額療養費制度等) | 医療保険・傷害保険 | |

| 障害の状態になる | 公的年金(障害年金) | 生命保険(高度障害保険金)・傷害保険・民間介護保険 | |

| 要介護状態になる | 公的介護保険 | 民間介護保険・認知症保険 | |

| モノ・賠償の心配事 | 自然災害などで住まいに損害を受けた | 法律に基づく支援制度 | 火災保険/地震保険 |

| 自動車事故で他人にケガを負わせた | 自賠責保険 | 対人賠償保険(自動車保険) | |

| 自動車事故で他人のモノを壊した | なし | 対物賠償保険(自動車保険) | |

| 日常生活上で他人にケガなどの損害を与え、法律上の賠償責任を負った | なし | 個人賠償責任保険 | |

※公的年金:年金事務所などに請求書を提出することで受給できます。

※公的介護保険:区市町村の窓口に申請し認定された「要介護度」に応じて利用限度額等が決まります。

©2024 Kaori Shimizu

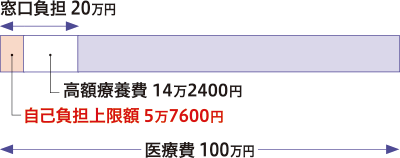

入院などで医療費がかさむ場合でも、公的医療保険で診療を受けるなら「高額療養費制度」で一月(暦月)の自己負担に上限が設けられます。例えば、70歳未満で年収400万円の人の一月の医療費自己負担の上限は、医療費が100万円の場合8万円程度です。また、70歳以上で住民税課税所得が145万円未満世帯の場合、一月当たりの世帯の負担額は5万7600円が上限です。入院時に給付を受けられる保険がなくても、手元のお金で対応できる人は少なくないかもしれません。

このように、「人」の心配事では保険はあくまでも公的給付を補うものであり、保険に入らず貯蓄で備えることも選択肢となります。

医療費自己負担が軽減される【高額療養費制度】

<例>医療費が100万円で、窓口負担2割で20万円の医療費がかかった場合

70歳以上で所得区分「一般」の場合(一月・世帯ごと)

※加入している公的医療保険に、申請書を提出することで給付が受けられます。

©2024 Kaori Shimizu

物価高など家計への圧力が高まる昨今ですが、70歳代でも世帯当たり年間30万円を超える生命保険料を支払っている現状もあります(※)。いざというときのために、足元の家計が圧迫されては本末転倒でしょう。

加入する保険の必要性を改めて検討し、主契約の減額や解約、特約をやめることも選択肢になります。保険を継続するなら、家族に加入している保険を伝えたり、自分が請求できないときに代理で請求できる人を指定しておいたりして、確実に保険金が受け取れるようにしておく必要があります。

※公益財団法人生命保険文化センター

「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」

「モノ・賠償」の心配事は保険の必要性が高い

「モノ・賠償」の心配事とは、住まいや財産を失ったり、自らの過失で第三者に損害を与え法律上の損害賠償責任を負ったりすることです。「モノ・賠償」の損害は、「人」の心配事と比べて公的給付が限定的なため、保険での備えが有効になります。

災害などで住まいを失ったとき、住宅や家財について、数千万円レベルの損害が生じることが多いでしょう。

例えば、大雨・台風・地震などの自然災害で住宅が全壊するなどしたとき、「被災者生活再建支援制度」で受け取れる支援金は最大300万円で、公的支援だけで住宅再建を図るのは難しい現実があります。

また、近隣の失火で住宅が延焼被害を受けたとしても、原則として火元に賠償責任を問うことはできません。

自然災害や火災で住宅を失ったとき、手元のお金で住宅再建するのは、多くの人には困難でしょう。さらに、住宅ローン返済中に被災した場合、住む家を失っても住宅ローンは残ります。こうした実情から、火災や風水災に備える火災保険はとても大切です。十分な保険金を受け取れるよう、保険金額や補償内容を定期的に見直しましょう。

なお、地震による被害は火災保険では対象外となるため、補償を受けるには地震保険を付帯する必要があります。火災保険金額の50%が契約の上限ですが、生活基盤を失う事態で受け取れるまとまったお金があると助かるでしょう。

並んで「賠償」にも注意が必要です。どんなに気を付けても、他人にケガを負わせたり、モノを壊したりすることは、誰であってもあり得ます。事故発生や損害賠償額を事前に予測することも不可能です。高額の損害賠償金をカバーするために、任意加入の自動車保険(対人・対物賠償)や個人賠償責任保険による準備が大切です。

ひとたび起きれば数千万から数億円レベルの損害や賠償責任を負う恐れがあるのが「モノ・賠償」の心配事。家計破綻という最悪の事態を避けるため、保険加入で備えるのが有効なのです。

保険で備えるべきかを判断するポイントは

最後に、保険で備えるべきか判断する際の三つのポイントを記します。

一つ目は手元のお金で対応できない事態か、二つ目は家計に深刻な影響が及ぶ事態か、そして三つ目が公的給付だけでは対応が難しい事態かどうかです。また、人の保険については、必要性や保険金額が暮らしぶりの変化や貯蓄の具合で変わるので、暮らしに変化が生じたらその都度見直しましょう。

加入している種々の保険について、この視点から改めて点検してはいかがでしょうか。