『トクホ』の上手な利用方法 ~特定保健用食品で健やかな日常生活を~

『脂肪の吸収を抑えます』『血圧が高めの方に』などとパッケージに書かれている、特定保健用食品のお茶を見かけます。特定保健用食品ってどういうもの? 果たして本当に効き目があるの? その疑問を解明すべく、特定保健用食品の分析などを行っている国立健康・栄養研究所を訪ね、お話を伺いました。

国立健康・栄養研究所とは

国立健康・栄養研究所(略称、健栄研)は、1920年に内務省の栄養研究所として発足。みんなが健康で長生きすること、地域等による健康格差を縮小することなどを目的として、栄養と食事、身体活動と運動、食品の機能と安全性の調査・研究を行っています。また、WHO協力センターとして、国際災害栄養研究(食・栄養の面から災害時の健康被害を減らす研究)などの国際協力活動も行っています。

今回は、食品の機能と安全性の調査・研究を担う食品保健機能研究部の、食品分析・表示研究室と健康食品情報研究室の担当者にお話を伺いました。

健康な食生活を守るために

2015年に食品表示法が施行され、栄養成分表示が義務化されました(義務化項目は熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)。この栄養成分表示の信頼性を確保するため、食品分析・表示研究室では、「市販食品の栄養成分表示の値が適切か」の検証や、「販売する際に許可が必要な特定保健用食品などが成分規格を満たしているか」の試験を行っています。また、高度な分析装置を使用した、より安心安全な食品開発のサポート、分析方法の開発・改良、他機関での分析技術のサポートも行っています。

その中で特に興味深かったのは、『液体ミルク中の微量セレン分析法の開発』でした。「25mプールの中に、小さじ1杯の塩を入れかき混ぜたくらいの微量成分の分析をしている。」という分かりやすい説明を受け、高度な技術に驚かされました。

実際に使用されている装置の見学もさせていただきました。多種多様な分析装置があり、ここで私たちの食を担う重要な分析がされていることを改めて実感しました。

健康食品って、本当に健康になる食品?

健康食品情報研究室では、科学的根拠に基づいた、健康食品に対する正しい情報を発信しています。

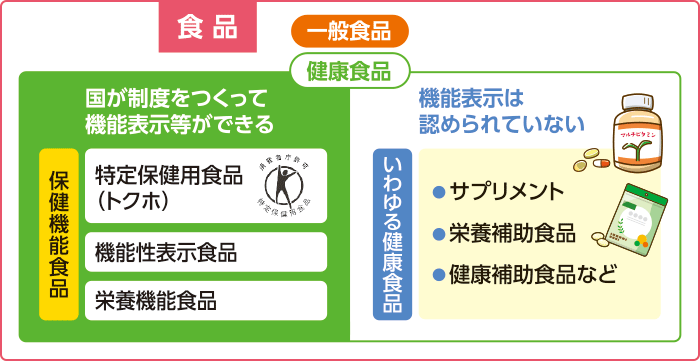

健康食品には法的な定義はありません。健康食品と呼ばれる食品の中で、国が定めた制度に基づいて機能性を表示できるものが『保健機能食品』(特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養機能食品)です(図参照)。今回取り上げる『トクホ』は、国が製品としての有効性や安全性を審査し、消費者庁長官が保健の用途(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を許可している食品です※。トクホとして許可された食品には許可マークが表示されています。

※機能性表示食品も機能性を表示しているが、国の審査や許可は受けておらず、事業者の責任で評価し、届け出たもの。

では、実際に『トクホ』はどのようなものか、伺いました。

トクホの目的を一言で表すとどういう表現になりますか?

健康増進が一番近いかと思います。

トクホは、どのような人が取るのが一番効果を実感できますか?

どのような条件で、その製品の効果が確認されたのかによります。例えば、「中性脂肪が少し高めの人」を対象とした臨床試験で効果を確認したのであれば、そのような方々で同じような効果が得られる可能性があります。しかし、医薬品のような大きな効果はない点を気に留めておく必要があります。運動や食事といった生活全体の改善の上で、トクホを利用することが望ましいです。

どれくらいの量を飲んだり食べたりしたら効果が現れますか?

トクホ製品ごとに「1日摂取目安量」が製品パッケージに表示されていますので、その摂取目安量を守ることが重要です。たくさん摂取したからといって、さらに効果が得られるわけではないのです。

治療のため通院し、薬を飲んでいますが、一緒に取っても問題はありませんか?

ある食品とある薬とを一緒に取ることで、薬の効き目が強くなったり弱くなったりと、身体への影響が生じてしまうことがあります。しかし、どうしても利用したい場合は、かかりつけの医師や薬剤師などの専門家にまず相談しましょう。

同じ効果が記載された商品でもいろいろな種類があります。どのように選んだらいいですか?

許可された商品で大きな違いはないと思います。その方のライフスタイルに合わせて選んでください。

『トクホ』の正しい利用法

次に、利用にあたっての注意点や利用法を教えていただきました。

- 自分が健康食品を使いたい目的は何か、使う前に立ち止まって考えましょう。医薬品は、病気の人が治療のために使うものであるのに対し、健康食品は、病気ではないが健康が気になる人が、健康の維持・増進のために使うものです。

- トクホの利用にあたっては、まず、食生活の改善をしてみましょう。

- 製品に記載されている「摂取上の注意」をよく読み、「1日の摂取目安量」や「摂取方法」を守りましょう。

- 同じ成分が含まれている製品を複数摂取しないようにしましょう。

- 商品のキャッチコピーだけでなく、その根拠、効果の程度をよく確認しましょう。

「健康食品」の安全性・有効性情報(通称: HF Net)の[消費者サイトナビページ (運営:国立健康・栄養研究所)]では、健康食品に利用されている素材の概要やトクホの商品情報などを調べることができます。

取材を終えて

今までは、本当に効果があるの?と疑いつつも、期待しながらトクホの商品を購入していました。今回お話を伺って、実証に基づいたもので何らかの効果はある、ということが確認できました。ただ、トクホに頼るだけではなく、普段の正しい食生活・運動があって、その上での効果ということも分かりました。

また、トクホに限らず、外箱やWebサイト上の商品情報を読む、ということは、消費者として商品を選ぶ基本なのだと再認識しました。

高齢化社会の中で、平均寿命が延び、社会保障関連費(医療・介護)の増加が見込まれ、今後は一人一人健康を保持することが重要になってくると思います。トクホは、病気の治療が目的にはなりませんが、健康のサポートになると感じました。

健康寿命を延ばすためにも、自分の体に少しでも気になることがあれば、上手にトクホを取り入れたいと思います。

取材先

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所

東京都新宿区戸山1-23-1

※令和5年3月までに大阪に移転の予定