はじめてのインターネット通販

仕組みと注意点

新型コロナウイルス感染症は、私たちのこれまでの生活の意識に、大きな変化をもたらしました。

買い物の仕方にも工夫が必要となり、これを機に、人と接触しないインターネット通信販売(ネット通販)を利用しようと思った人もいるのではないでしょうか。

安全に利用する方法を一緒に考えてみましょう。

ネット通販の特徴は?

ネット通販は、実物は見ずに、広告表示などを見て注文し、商品が自宅に届くという仕組みです。欲しい商品を「買物かご(カートなど)」に入れて、必要な情報を入力して送信すれば終わりです。電話などを使わず、ネットだけで完結します。

その他の特徴として、

- 24時間受発注が可能

- たくさんのお店を集めたショッピングモール(ネット上の商店街のようなもの)や検索システムがあり、商品や価格の比較検討がしやすい

- 多種多様な商品が売られているなどがあげられます。

しかし、便利な一方で、取引相手の顔が見えにくいが故のトラブルもあるので注意が必要です。

購入時のチェックポイントは?

「ネット通販、利用したいけれどトラブルは困る!」そのとおりですよね。

ネット通販では、「お金を払ったけれど商品が届かない」「返品を受け付けてくれない」「事業者と連絡がとれない」などといったトラブルも発生しています。

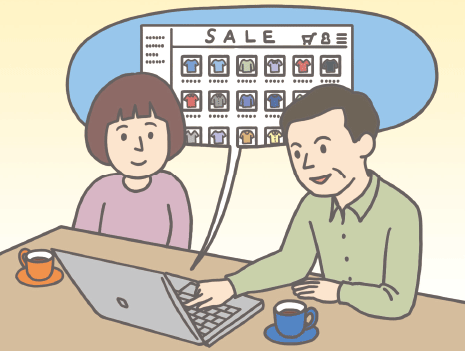

表示内容を見落としたことが原因でトラブルになってしまうことも多いので、まずは、次にあげる表示項目を、購入前に必ずチェックしましょう。

連絡先

事業者名、住所、電話番号、責任者の氏名、メールアドレスなど。

特に、双方向の連絡が取れる電話番号は重要です。電話番号がないところは、連絡不能になりやすいので注意しましょう。

また、住所が実在するのか確認してみましょう。不完全な住所や架空の住所が表示されていることがあります。

返品条件

ネット通販では、実物を確認しないで購入するため、イメージと違うものが届くこともあり得ます。しかし、通販に「クーリング・オフ制度」はありません。商品が届いてから一定期間内であれば返品ができる「返品制度」の内容は、事業者が自由に決めることができます。返品の可否や、返品できる場合はその条件を、よく確認しましょう。

なお、返品についての表示がない場合、8日間は、購入者の送料負担で返品ができます。

もちろん、届いた商品が注文と違っていたり壊れたりしていた場合には、原則、交換や返品を求めることができます。商品が届いたらすぐに中身を確認しましょう。

支払総額(送料等)

いくら商品が安くても、送料や手数料を含めたら安くないかもしれません。いろいろな名目で料金が加算されていないか確認してみましょう。

支払方法と商品の引渡し日

たとえば「銀行振込みで先払いのみ、引渡しは半年後」などと表示してあった場合、あなたはその商品を注文するでしょうか?

支払方法が先払いしかない場合は、お金を払ったのに商品が届かないといったリスクが高まります。前払いだけではなく、複数の支払方法が選択できるようなネットショップを選びましょう。

また、商品が必要なタイミングで届くかどうか、引渡し日についても確認しましょう。

なお、買い物をする際は、個人情報を入力するため、プライバシーポリシー(事業者が取得した個人情報の利用目的の表示)の内容も確認しましょう。情報を暗号化しているなど、個人情報管理がしっかりしている事業者を選ぶとともに、IDやパスワードを自分できちんと管理しましょう。

支払方法は?

「キャッシュレスとかよくわからないなあ」そう思っている方もいるでしょう。

ネット通販にもさまざまな支払方法があります。自分に合った支払方法を選択しましょう。

キャッシュレス決済

「クレジットカード払い」「プリペイドカード(サーバ型電子マネー)による支払い」「オンライン振込み」などがあります。

このうち、クレジットカードでの支払いでは、カード表面の約16桁の数字と有効期限、そして裏面にある数桁の数字(セキュリティコード)などを入力します。情報漏えいに備え、最近はカード情報が保存されないシステムが多くなっています。

プリペイドカード(サーバ型電子マネー)での支払いは、コンビニなどでプリペイドカード(ギフト券など)を購入し、支払いの際にカードの番号などを入力します。ネットで購入し、メールで送られてきた番号を入力することもできます。

オンラインバンク(銀行などのネット上での取引サービス)を利用すれば、店の口座への振り込み手続きをネット上で行うことができます。

キャッシュレス以外の決済

「振込用紙による銀行などでの振込み」「代金引換」「コンビニ払い」など、キャッシュレスでない方法も色々あります。

「振込用紙による銀行などでの振込み」「代金引換」「コンビニ払い」など、キャッシュレスでない方法も色々あります。

このうち、代金引換は商品配達時に配送会社などが代金を回収する方法です。商品未着の心配はありませんが、送りつけ商法とは気付かずに、注文していない商品を誤って受け取ってしまうトラブルも発生しています。自分が注文したものかよく確認しましょう。

広告の見かた(事例から学ぼう)

ネットを使っていると、いたるところで広告を目にします。それを見て気になった商品を購入しようと思ったことはありませんか?

ネットの広告は、私たちが日頃目にするテレビ、新聞・雑誌などの広告とはちょっと違います。

あなたの閲覧履歴や検索履歴などをもとにして広告が表示されたり、「これ良かったよ」という口コミや記事が、実は広告だったりすることがあります。残念ながら、ネット上には、信用できない情報が紛れていることがある、ということを覚えておきましょう。

「事例①」

SNSで「芸能人もコッソリ使用、シミが全部消えた!」、「初回お試し100円」という広告を見て美容液を注文したが、実は毎月8千円の美容液を6カ月以上定期的に購入する必要があり、途中で解約できない契約だった。

お試しだと思ったら定期購入だった、というトラブルです。ダイエットサプリメントや、化粧品などの相談が多く寄せられており、定期購入ということは小さく書かれていたりします。

広告を見るときは、常に「客観的に」「冷静に」、細かいところも注意しましょう。

「事例②」

欲しい商品をネットで検索したとき、一番上に出たサイトだから安心して注文したら、ニセモノが届いた。

検索サービスの中には、自分が検索したワードに紐づいた広告が、自動的に検索結果の上部に出るものがあります。そのため、一番上に出たサイトだから安心だとは限りません。

「チェックポイント」の項目で説明した「連絡先」と「支払方法」をよく確認しましょう。特に、支払方法が銀行振込みのみで、振込先が販売事業者名ではなく個人名の口座の場合や、住所が東京なのに口座支店名が遠隔地だったら、あやしいかな?と疑ってみることも大切です。

まとめ

ネット通販は、自由度が高い分、自分で判断しなければならない点が多くあります。

慣れてきたり、自宅にいることが増えてきたりすると、ネットで商品を見るのが楽しくて、気付いたら、つい「ポチポチ」注文する習慣がついていることも。

思わぬトラブルに遭わないためにも、表示内容をよく読んで、本当に納得したものだけを購入するようにしましょう。

ネット通販は、注意点をよく理解して賢く使えば、とても便利な仕組みです。まずは、普段から利用しているスーパーや百貨店などのネットショップなどをのぞいてみてはいかがでしょうか。

今年の「くらしフェスタ東京2020」は、ウェブ配信による「交流フェスタ」や、「メインシンポジウム」を開催します。「ウィズコロナ」時代の新しい生活様式に即した消費行動を、皆さんと共に考え実践していきましょう。

今年の「くらしフェスタ東京2020」は、ウェブ配信による「交流フェスタ」や、「メインシンポジウム」を開催します。「ウィズコロナ」時代の新しい生活様式に即した消費行動を、皆さんと共に考え実践していきましょう。

10月は東京都消費者月間です

10月は東京都消費者月間です