身近で便利な自転車

安心・安全に利用するためには

自転車は買い物のとき、通勤通学のとき、子どもを送り迎えするとき、サイクリングを楽しむとき、子どもの遊びのときなど、色々な目的で年齢や性別を問わず広く利用されています。

他方で利用時の事故も少なくはなく、ときとして大きな怪我を負ったり、相手に怪我を負わせてしまうこともあります。

そのような事故を防ぐため、今回は、自転車を安心・安全に利用するための方法と注意点をご紹介します。

はじめに

自転車を安全に利用するには、交通ルールを守ることに加えて、自分に合った自転車の選び方や安全な乗り方、日頃の点検整備が大切になります。

1自転車の選び方

(1) 安全な自転車の選び方

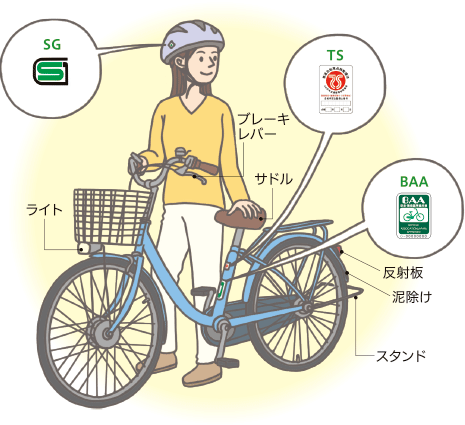

安全な自転車を選ぶ際の目安となるのが、車体に貼付されている認証マーク(BAAマーク、SGマークなど)です。これらは安全基準に適合した自転車であることを示しており、購入時の参考となります。また、幼児2人を乗せる場合には、一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を選ぶことが必要です。

BAAマーク

(一社)自転車協会が業界自主基準として制定した「自転車安全基準」に適合した自転車であることを表す。

自転車に安全に乗るためにはヘルメットの着用も大切です。ヘルメットを選ぶ際は、SGマークが付いたものを選ぶとよいでしょう。

SGマーク

(一財)製品安全協会が定めた安全性品質・使用上の注意事項等に関する基準(SG基準)に適合したものとして認証された製品であることを表す。

(2) 体に合った自転車の選び方

体に合わない大きさの自転車を選ぶと乗降時や一時停止のときに転倒する、ブレーキがかけづらくなるなどの危険が生じます。体に合う大きさの自転車を選ぶために、次のことを確かめてください。

- ①サドルに座ってハンドルを持ったとき、両足のかかとが地面にしっかり着く。

- ②ブレーキレバーを握って、しっかり引くことができる。

また、サドルにまたがって、ハンドルがスムーズに左右に動くことも確かめます。

次に自転車の重さを確認します。特に電動アシスト自転車や幼児乗せ自転車は一般の自転車より3~8キロ重いため、乗降時や駐輪場から手で支えながら出し入れするとき、ふらつくことなく安全に行うことができるか、次のことで確かめましょう。

- ①スタンドをはずしたときに車体が支えられる。

- ②両手でハンドルを持って、手前に30度傾けて再び自転車を立てることができる(2~3回連続で)。

- ③ハンドルを両手で持って押しながら、8の字を描くようにしてゆっくりと進むことができる。

さらに自転車に乗って次のことも確かめてください。①乗降時やスタートするとき、曲がるときにふらつかない。②ブレーキを掛けたとき、しっかりと止まることができる。

2自転車に安全に乗るために

(1) 荷物をカゴに載せるとき

カゴが前後に付いている自転車は、後ろのカゴに荷物を入れすぎるとふらつきの原因になります。前輪側に比べて後輪側が重くなるため、ハンドルに大きな力を入れて操作しないと進む方向が定まらずにふらつくからです。前のカゴに入れる荷物の重さを後ろの1.3倍~1.5倍くらいにするとふらつきが減ります。

(2) 幼児を乗せるとき

幼児を乗せると、交差点を曲がるときだけでなく走行中にふらつきやすくなります。事前に幼児用座席の体重制限の上限に近い重さの荷物を座席に置いて、ふらつきがなくなるまで練習するとよいでしょう。

また、自転車を停めた後は、幼児席に幼児を残して自転車から離れないでください。

3電動アシスト自転車を安全に利用するために

電動アシスト自転車は、最大で踏み込んだ力の2倍の力が電動モーターから出ます。このため、一般の自転車と同じペダルの踏み方をすると、急に自転車が動き出して、歩行者や自動車などと衝突したりする事故を起こしてしまう危険があります。

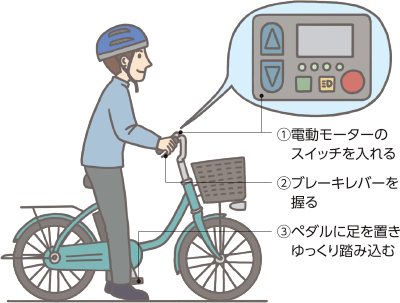

(1) スタートするとき

乗る前に電動モーターのスイッチが切れていることを確認し、サドルに座りますが、両足は地面に着けたままペダルには置かないでください。

この状態で電動モーターのスイッチを入れ、両手でブレーキレバーをしっかりと握りながら足をペダルに置きます。ブレーキレバーを握らずに足をペダルに置くと、急に自転車が動き出すことがあります。前方や左右に歩行者などがいないことを確認し、ブレーキレバーを少しずつ緩めながらペダルをゆっくりと踏み込みます。

(2) 一時停止するとき

停止中は、両手でブレーキレバーをしっかりと握ります。両足はかかとまで地面に着け、サドルに体重をかけながら車体が地面に対して垂直になるように支えてください。

発進するときは、すぐにペダルを踏み込むと急発進するおそれがあるので、周囲をしっかりと確認しながらペダルをゆっくりと踏み込みましょう。

(3) 事前の練習が大切

はじめて電動アシスト自転車に乗るときは、ペダルを踏み込むときの力の強さや加え方と動き出すスピードとの関係を事前に習得することが大切です。誰もいない場所で何回もスタートの練習を行いましょう。

4日常の点検整備の方法

(1) ブレーキの点検

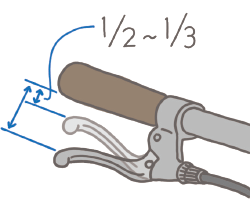

左手のブレーキレバーを握りながら車体を前に押します。次に右手で同じことを行います。このとき、車体が前に動かないこと、ブレーキレバーを握ったとき、ブレーキレバーとハンドルの間隔が握らないときの2分の1~3分の1になることを確認します。

(2) タイヤの点検

前後のタイヤを親指で強く押し、少しへこむ程度になっているか確認します。全くへこまない、かなりへこむ状態は、いずれもパンクや転倒が起こりやすくなります。またタイヤの表面がすり減っているとパンクや転倒が起こりやすくなります。

(3) ライトの点検

夕方から夜に乗るときはライトの点灯確認と、後輪の泥除けなどに付いている反射板が壊れていないことの確認も必要です。

自転車店での点検を

日頃から自分で点検を行っていても、ブレーキやタイヤに異常が生じたり、走行中にきしむ音が生じたりしたら直ちに自転車店で修理してもらいましょう。特に異常がなくても安全に長く利用するためには、自転車店での点検整備が必要です。大丈夫と思っていても専門の人が見ると事故につながる危険箇所があるかもしれません。1年に1回は自転車店で点検整備を行ってください。

このような点検整備を行うことによって、自転車を安全に長く利用することができます。

TSマーク

(公財)日本交通管理技術協会に登録された自転車安全整備店で、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付される。

自転車保険への加入

自転車の安全な利用を心掛けていても、思わぬ事故によって高額な賠償請求を受けてしまう場合があります。

東京都では令和2年4月から、自転車利用者(未成年の場合はその保護者)に対して、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入を義務づけています。既に加入している保険(傷害保険、会社などの団体保険など)に付帯されている場合もあるので、加入状況をチェックしてみましょう。