- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 東京都消費者被害救済委員会 > 住宅の鍵開けサービス契約に係る紛争

更新日:2023年3月30日

「住宅の鍵開けサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました!

~緊急で鍵開けを依頼するときの契約トラブルに注意!~

令和5年3月30日

生活文化スポーツ局

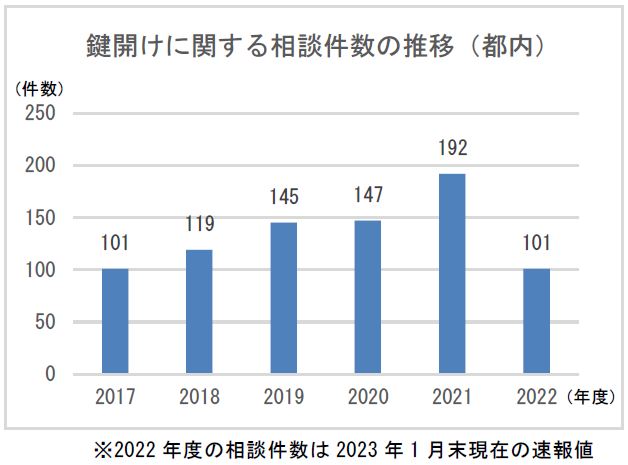

都内の消費生活センターには、住宅の鍵開けサービス契約のトラブルに関する相談が多く寄せられています。

本日、知事が東京都消費者被害救済委員会に付託していた標記紛争について、あっせん解決したと報告がありましたので、お知らせします。

紛争の概要

|

【申立人】30歳代 【相手方】住宅の鍵開け事業者 【申立人の主張による紛争の概要】 深夜に帰宅した際に自宅アパートの鍵を紛失したことに気がついた。最寄りの交番に行き、そこでもらったメモに書かれた事業者をスマホで検索した。出張作業が約9千円からと広告にあったので、それくらいならと思い、事業者に電話をかけた。コールセンターにつながり料金を尋ねたが、実際に鍵を見ないと分からないと言われた。作業員は15分ほどで到着し、ドアを見て契約書面に金額と作業の内訳を書き込んだ。広告よりもかなり高かったので説明を求めたが、「特殊な作業だ。」としか言わなかった。キャンセルしたいと告げると、作業員に、今やめてもキャンセル料は結構な金額になるがどうするかと急かされ、仕方なく書面にサインした。 |

あっせん解決の内容

本件契約は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)で規定する訪問販売に該当し、同法第9条に基づくクーリング・オフが認められます(※)。よって、委員会は、申立人が相手方に支払った契約金全額の返金を求めるあっせん案を提示したところ、当事者双方で合意が成立しました。

※ 来訪を請求した時点では、契約内容は確定していなかったこと等から、特定商取引法第26条第6項第1号で定める訪問販売の適用除外には当たらない。

緊急事態発生時の契約トラブル

鍵の紛失や水まわりのトラブル等、緊急事態への対応に関する相談が多く寄せられています。その多くは、インターネットで安価な代金を表示していたのに、実際は高額な代金を請求されたというものです。

現場に来てみないと作業内容や代金が確定しない場合が多いにもかかわらず、事業者の中には、依頼を得るために消費者に代金が安いとの印象を与える広告を出すケースが散見されます。広告の表示額と実際の請求額に大きな差が生じるため、このようなトラブルにつながります。

消費者へのアドバイス

- 鍵の紛失など緊急事態への対応に関する契約トラブルが多発しています。依頼する時には、広告に表示された安価な代金をうのみにせず、実際にかかる代金やキャンセル料なども確認しましょう。

- 現場で初めて、作業内容や代金が提示されることがあります。サインをする前に、事業者に作業内容や代金等について説明を求め、書面の内容をよく確認しましょう。

- いざというときに困らないように、不動産管理会社等の連絡先を確認しておくなど、日ごろから準備しておくとよいでしょう。紛失時、不動産管理会社等が保管している鍵を借りられる場合もあります。

- 契約してしまっても、クーリング・オフできる場合があります。

おかしいと思ったとき、トラブルになったときは、消費者ホットライン(188番)へ電話を。

今後の東京都の対応

- 消費者への注意喚起

- 国や関係機関への情報提供

- 都内の消費生活センターへの情報提供

消費者注意情報

東京都消費者被害救済委員会とは

東京都消費者被害救済委員会(会長 村 千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)は、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行う知事の附属機関です。

東京都消費者被害救済委員会における審議の概要

あっせん案の考え方、法的問題点の検討

1 本件は特定商取引法の訪問販売に該当する

本件契約は、営業所等以外の場所において役務提供契約を締結して行う役務の提供に関するものであり、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する訪問販売に該当する。

2 本件は特定商取引法第26条第6項第1号の適用除外(※)に該当しない

住宅の鍵開けサービスは、鍵の状況、ドアの状況、その他の条件によって役務の内容が変わることは通常であり、消費者が訪問を請求した時点において、契約内容の確定が困難な役務であると考えられる。

申立人は鍵開け作業を依頼するため、最寄りの交番でもらったメモやインターネット広告の価格表示等を見て、相手方に電話をして来訪を請求した。しかし、申立人が電話をした時点では、作業内容および作業代金は未だ確定しておらず、また、約9千円という最低作業料金だけが広告によって示されていたとしても、契約金額のおおよその幅や標準的な契約金額等が明らかにされていない以上、申立人において本件契約における代金額の範囲を想定して具体的に契約の締結を請求したものとは認められないことなどから、本件は特定商取引法第26条第6項第1号に定める適用除外には該当しない。

※ 販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じて行うその住居における販売等は、クーリング・オフ等の規定が適用除外となる。

3 本件はクーリング・オフが成立する

本件は特定商取引法の訪問販売の適用除外に該当しないことから、クーリング・オフの適用を受ける。申立人は、契約書面を受領した日から8日以内に書面による解除の申出を行っていることから、クーリング・オフが成立している。

同種・類似被害の再発防止に向けて

1 事業者に求めること

(1) 消費者が実際に支払うことになる料金が、ウェブサイトに掲載されていた料金より高額である場合には、事業者との間でトラブルが生じることとなる。トラブル防止のためには、消費者が実際にかかる金額をある程度予見したり、上限額を認識できる記載をすることが必要である。

(2) 現場に赴く前の電話対応もできる限り具体的な説明をするべきである。また、現場においても、作業開始前に合理的な料金表に基づき作業の具体的内容と料金を明記した見積書を書面で提示し、十分に説明することが必要である。

2 消費者に求めること

(1) 広告の情報をうのみにしないように気をつけるべきである。事業者を選ぶ場合には、複数の事業者を検索し、ウェブサイトを見比べた上で、料金がより明確に記載してあるか等を確認すべきである。

(2) 事業者に電話をした際には、消費者の側から積極的に作業内容や見積額を確認するべきである。納得のいく説明が得られないときは、事業者との認識に行き違いが生じることになりかねないため、この事業者への依頼を留保して、他の事業者にあたってみることを検討すべきである。

(3) 鍵をなくした場合に、鍵開け事業者に依頼する以外の方法も検討すべきである。賃貸人や不動産管理業者に連絡をして、保管している鍵を借りることができる場合もある。

3 行政に求めること

(1) 広告の不当表示を行った事業者に対する法執行を強化するべきである。

(2) 消費者がインターネットでサービスを検索し、事業者のウェブサイトを見比べて事業者を決定するようなサービスの類型では、料金のトラブルとなる場合が多いことや、作業の内容及び料金がある程度明確になっている事業者を選択する等の対策をすることなど、注意喚起するべきである。

※本件の詳細は、報告書をご覧ください。

印刷用PDFはこちら(PDF:1,738KB)

住宅の鍵開けサービス契約にかかる紛争(報告書)(PDF:1,134KB)

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済担当

電話番号:03-3235-4155

おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。