正しく知ろう、健康食品

近年、健康志向の高まりからさまざまな健康食品が販売され、人気のある商品も出ています。しかし、使い方によっては健康被害が発生し、医薬品と相互作用を起こすこともあります。

そもそも健康食品とはどういったものでしょうか。表示のルールや、利用にあたっての注意点について解説します。

健康食品とは

皆さんは健康食品を利用していますか? 厚生労働省の「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば、サプリメントのような健康食品を摂取している人の割合は男性30.2%、女性38.2%であり、多くの方が利用していることがわかります。割合を年代別にみると男女ともに60歳代で最も高く、利用目的のトップは「健康の保持・増進」となっています。

そもそも健康食品とはどういったものでしょうか。実は法律上の定義はなく、一般的には健康に良いことをアピールした食品全般のことを指します。健康食品はさまざまな種類があります。中には見た目が錠剤やカプセル、粉末など、医薬品と似た形のものがあります。しかし、中身は医薬品とは似て非なるもので、病気や体の不調を治療するものではありません。医薬品は主に医師が処方するものですが、健康食品は自己の判断に任されています。

「食品」だから、安全で副作用がないなどと思って利用する方もいるかもしれませんが、そうとも限りません。健康食品には一般的になじみの薄い素材が使われていたり、特定の成分が濃縮されていたりすることもあるからです。

過剰摂取や医薬品との相互作用に要注意

このため、健康食品を利用する際には過剰摂取に注意が必要です。味・香り・量がある通常の食品は、食べすぎることはあまりないのですが、健康食品は濃縮されていることがあるため、自己判断で量を増やしたりして過剰に摂取してしまう恐れがあります。安全性が高いと思われている成分でも、過剰摂取すると健康被害が生じることがあります。

次に注意してもらいたいのが、医薬品との相互作用です。特定の成分を含むサプリメントなどの健康食品と薬とを併用すると、薬が効かなくなるなどの恐れがあります。医薬品との相互作用について、きちんと注意喚起の表示をしている健康食品もありますが、情報がないものもあります。

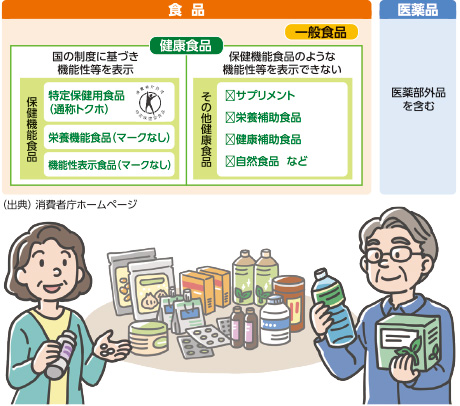

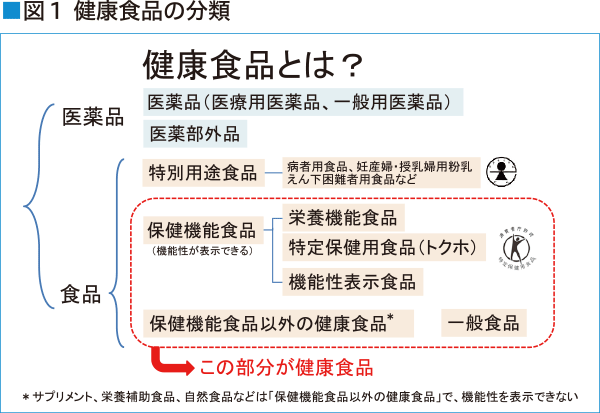

健康食品の分類

健康食品は、医薬品のように「○○が治る」「生活習慣病予防に」「老化防止」といった効果・効能の表示をすることは禁止されています。違反した場合は罰せられます。

一方、健康食品の中でも国が安全性と効果について基準などを定め、機能性を表示してもよいとする「保健機能食品」という制度があり、一定の有効性については表示することができます。

この制度には、「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3種類があります(図1)。それぞれルールが異なるので、ご紹介します。

特定保健用食品

「トクホ」とも呼ばれ、安全性及び健康の維持増進に役立つ効果について国が審査し、消費者庁長官が保健機能の表示を許可している食品。トクホマークが目印。たとえば、おなかの調子を整える食品(ヨーグルトなど)、コレステロールが高めの方の食品(豆乳飲料など)、血圧が高めの方の食品(お茶など)がある。

栄養機能食品

ビタミンやミネラルなど、国が指定する栄養成分を一定の基準量含む食品が対象。事業者の自己認証により国が定めた表示が可能。たとえば、「ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」などの表示ができる。

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた安全性や機能性などの情報を消費者庁長官に届け出て、受理されると機能性が表示できる。2015年に創設されて既に4000件近くが届出され、サプリメント形状、加工食品、生鮮食品などさまざまな形態で販売されている。トクホとは異なり、国の審査がないため、事業者は自らの責任において、適正な表示を行う必要がある。

ほかに、「保健機能食品」に似た名称で「栄養補助食品」、「健康補助食品」といったものもあります。しかし、これらは「保健機能食品以外の健康食品」であり、機能性をパッケージに表示することはできません。

健康食品を選ぶ際は、保健機能食品のように国や事業者による安全性や機能性の裏付けがあることが一つの目安です。

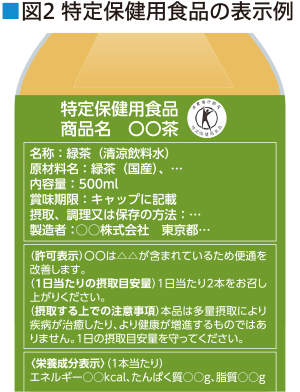

利用の際は表示をチェック

健康食品は、一般加工食品と同様に一括表示で名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などの基本項目とともに、栄養成分表示が義務付けられています。アレルゲン等は原材料名に表示されます。健康食品を利用する際には、品質に関わる原材料名をよく見て選び、製造者や問い合わせ先が明記してあることも確認しましょう。

さらに保健機能食品は、「機能性に関する表示(トクホの場合は許可表示、機能性表示食品の場合は届出表示など)」、「1日当たりの摂取目安量」、「摂取をする上での注意事項」、「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言(食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。)」などの表示が義務付けられています(図2)。他にもさまざまなルールがあり、小さい字でぎっしり書かれていることもありますが、これらは大事な情報なので、必ずチェックするようにしましょう。

大げさな広告に要注意

健康食品を利用する際には、表示よりも広告で選ぶ方も多いかもしれません。広告には効果・効能をにおわせるキャッチコピーや、利用者の体験談など魅力的なことが書かれていますが、健康食品の有効性は、人によってばらつきがあります。誰かに効いても、あなたに効くとは限りません。口コミやSNSなどで話題になっていても、情報源をたどると販売業者の宣伝にたどり着くこともあるので注意しましょう。

また、このところ販売方法に問題がある苦情も増えており、お試しのつもりが、実は定期購入の契約だったといった事例が、消費生活センターなどの窓口に多く寄せられています。

なお、国民生活センターによれば、全国から寄せられた健康食品による健康被害の相談は、2019年度で4千件近く報告されています。発疹などの皮膚障害、下痢などの消化器障害などさまざまですが、中には体調不良で解約したくても、事業者が解約に応じてくれないといった事例もあるそうです。健康食品でトラブルとなった場合、まずは消費者ホットライン「188(いやや)」に電話して最寄りの消費生活センターに相談するようにしましょう。

まとめ

健康維持の基本は3つ

健康維持の基本は「バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養」で、この3つに代わる健康食品はありません。やむを得ず栄養素の不足が生じるとき、あくまで補助的なものとして、上手に健康食品を利用するようにしましょう。

健康維持の基本は「バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養」で、この3つに代わる健康食品はありません。やむを得ず栄養素の不足が生じるとき、あくまで補助的なものとして、上手に健康食品を利用するようにしましょう。

最近は、健康や美容への意識が高まり、健康食品を利用するケースが増えているそうです。ちまたのうわさや広告に惑わされないように、健康食品は正しい知識のもとで慎重に利用するようにしましょう。

健康食品を摂取する場合は、「おくすり手帳」と同じように「健康食品手帳」を用いて記録することをお勧めします。手帳は、健康食品の製品名、利用開始日、体調変化の状況などを書き込む形式のもので、健康被害など何かあった時に医師・薬剤師などへの相談がスムーズに行えます。

東京都のホームページでも、健康食品手帳のダウンロードデータを提供しています。

http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/kouhoumat/uid_5e338a6c082a3/

http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/kouhoumat/uid_5e338a6c082a3/