スマートフォンをトラブルなく利用するために

スマートフォン(スマホ)の普及が拡大しています。

便利そうだけれど、従来の携帯電話(ガラケー)から変更するときにどうなるのか、難しそうだと感じている方もいるかもしれません。

そこで、スマホをトラブルなく利用するために、主に契約について、事前のちょっとした知識をQ&A方式でご紹介します。

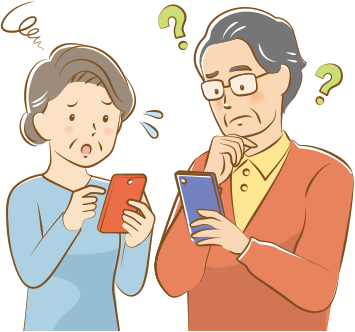

スマートフォンとは

スマートフォン(スマホ)は高機能で多機能な「通話機能付き小型パソコン」と考えましょう。

「スマートフォン・タブレットなどインターネットを安全に利用するために トラブル対策ブック アクティブシニア対象」(総務省 総合通信基盤局)を基に作成

スマホで通話やインターネットを使うには電気通信サービスの契約が必要です。

スマホをトラブルなく利用するために

スマホを契約するときは、どのような点を確認すればいいの?

スマホを契約するときは、どのような点を確認すればいいの?

契約時には、契約先となる事業者名、契約内容、利用料金、解約条件などをよく確認しましょう。

また、事業者には、契約書面を交付することが義務付けられています。後日、確認ができるよう書面をしっかりと保存しましょう。

スマホの新規契約をするためには、身分証明書を見せなければならないの?

スマホの新規契約をするためには、身分証明書を見せなければならないの?

携帯電話不正利用防止法は、スマホを契約するときやレンタルするときに、本人確認を義務付けています。そのため、本人確認の手段として、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードといった顔写真付きの公的身分証明書の提示等が必要です。

格安スマホとは、どのようなサービスなの?

格安スマホとは、どのようなサービスなの?

格安スマホとは、携帯会社のネットワークを利用して、比較的安価に提供されるスマホ向けサービスです。主に通信容量や通信速度に制限を設ける代わりに料金を抑えるなどしています。サービスの内容や条件は事業者によって異なりますので、契約の際は詳細をよく確認するようにしましょう。

スマホのデータ通信料って何?

スマホのデータ通信料って何?

ウェブサイト閲覧や動画視聴をしたり、音楽ファイルをダウンロードしたり、電子メールを送受信する場合に発生する料金です。契約時にデータ通信に関する説明を受けることや、携帯会社のカタログ、ホームページなどで確認することが必要です。

データ通信料は、通信時間ではなくデータ量によって変わります。

また、データ通信料が一定額で収まるプラン(データ定額制プラン)でも、通信によっては定額の対象外となる場合があるので、契約時に確認が必要です。

初期契約解除制度って、どんな制度なの?

初期契約解除制度って、どんな制度なの?

スマホなどの一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間※が経過するまでは、事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。

※サービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間。

スマホには契約期間があるの?変更や解約をする場合は、違約金がかかるの?

スマホには契約期間があるの?変更や解約をする場合は、違約金がかかるの?

プランによっては、一定期間の継続利用を条件に料金が安くなっている場合があります。更新月以外の解約は、違約金が請求されることがあります。

自分にあった料金プランを選ぶにはどうしたらいいの?

自分にあった料金プランを選ぶにはどうしたらいいの?

動画やゲームの利用時間や通話時間など、どのような使い方をするか考えて、適切なデータ容量の料金プランや、「通話かけ放題」などのオプションを契約しましょう。

また、契約後も実際の使い方を踏まえてプランの見直しをしましょう。

総務省「携帯電話ポータルサイト」では、料金プランの見直し方、携帯会社乗換えのチェックポイント、スマホを選ぶ際のアドバイスなどが分かりやすくまとめられていますので、下記のQRからアクセスし、ぜひご活用ください。

電話番号などを変えずに携帯会社を乗り換えられるの?

電話番号などを変えずに携帯会社を乗り換えられるの?

- 電話番号の持ち運び(MNP(用語②))という仕組みを使うと、今の電話番号をそのまま使うことができます。

- キャリアメール(用語③)の持ち運びという仕組みを使うと、今のメールアドレスをそのまま使うことができます。ただし、乗換え前と乗換え後では利用できる機能が異なる場合があります。

- 今お使いの携帯電話(スマホ・ガラケー)のまま、契約の携帯会社だけを変えることができます。ただし、SIM(用語④)ロックという制限がかかっている場合は、制限を解除する手続きが必要になります。

- 電子マネーなど引き継げないものもあります。

それぞれの手続きの詳細は、お使いのサービスを提供している携帯会社に確認してください。

セキュリティやプライバシー上の危険はないの?対策は必要なの?

セキュリティやプライバシー上の危険はないの?対策は必要なの?

スマホでは、ブラウザを使用したインターネットの利用やアプリを通じて個人情報の流出などの恐れがあります。そのため、利用者自身が情報セキュリティ対策をとることが必要です。

スマホは、OS(用語⑤)の更新(アップデート)が必要です。更新の通知が来たら、速やかにインストールしましょう。電気通信事業者などはスマホ向けのセキュリティ対策サービスを提供しています。利用するアプリは信頼できるアプリケーション・マーケットから入手し、常に最新の状態にアップデートしましょう。

まったく身に覚えのない料金請求のメールが何度も届くのですが、支払う必要はあるの?

まったく身に覚えのない料金請求のメールが何度も届くのですが、支払う必要はあるの?

まったく契約した覚えがなければ、支払う義務はありません。身に覚えのない請求のメールは無視しましょう。不安を感じた場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。(消費者ホットライン ☎188)

身に覚えのないメールを受信してしまった場合には、どうすればいいの?

身に覚えのないメールを受信してしまった場合には、どうすればいいの?

基本の対処法3つを守りましょう。

- ①メールを開かない

- ②メールに記載されたURLをクリックしない

- ③個人情報を入力しない

迷惑メールを受信しないようにするためにはどうしたらいいの?

迷惑メールを受信しないようにするためにはどうしたらいいの?

基本の対処法3つを守りましょう。

- ①メールアドレスを安易に公表しない

- ②不用意にサイトの利用に同意(登録)しない

- ③推測されにくいメールアドレスを使う

また、携帯会社などが提供する迷惑メール対策サービスを利用することも有効です。

この他にも、総務省のホームページ「電気通信サービスQ&A」にて、役立つ知識をご紹介しています。

電気通信事業法の消費者保護ルールの最新の動向について

令和4年7月1日から、電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わりました。①電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化、②利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化、③解約に伴い請求できる金額の制限について制度化しました。

いずれも詳しい内容を「電気通信消費者情報コーナー」でご紹介しています。ぜひご覧ください。

用語

- ①アプリ…アプリケーションの略で、OS(用語⑤)上にインストールして利用するソフトウェアのこと。ウェブサイトを見るのに使うブラウザもアプリの一種。

- ②MNP…携帯電話(スマホ・ガラケー)の利用者が携帯会社を変更した場合に、電話番号はそのままで変更後の携帯会社のサービスを利用できる制度。

- ③キャリアメール…NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルが、○○@docomo.ne.jp、△△@ezweb.ne.jp、□□@softbank.ne.jp、●●@rakumail.jpなどのアドレスで提供するメールサービス。

- ④SIM…携帯会社が発行するICカードで、電話番号などの情報が記録されており、携帯電話端末をネットワークに接続する際の認証に用いる。SIMロックとは、特定のSIMに対してのみ動作するよう設定された端末上の制限のこと。

- ⑤OS…コンピュータやスマホを動かすための基本的なソフトウェアのこと。

10月は東京都消費者月間です

知って得する情報満載!

おとなから子どもまで楽しめるイベントです。

楽しく消費生活について学びましょう!

皆様のご参加お待ちしております!