- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 消費者教育 > 講座・イベント・消費生活展・印刷物等案内 > 計量検定所 講座・イベント案内 > Web版 親子はかり教室2023(2)

更新日:2023年7月15日

Web版 親子はかり教室2023(2)

はかる(計量)って、どういうこと?

はかる(計量)って、どういうこと?

| はかるん | これからべんきょうする「正しい計量」の計量(けいりょう)ってどういうこと? |

| ぐらむじいさん | 私たちはものの長さや重さを知りたいときに、「ものさし」や「はかり」をつかって「30センチメートルの長さ」、「2キログラムの重さ」というふうにはかるじゃろう。このように長さ、体積(たいせき)や重さ(質量)などを「ものさし」や「はかり」などの計量器(けいりょうき)をつかってはかり、メートルやキログラムといった計量単位(けいりょうたんい)であらわすことを計量と言うんじゃよ。 |

| はかるん | それじゃ、いつごろから僕たちははかるようになったの? |

| ぐらむじいさん | そうじゃの、はじめの「はかる」は「時間」だったと考えられているんじゃ。正確にはわからんが大昔(おおむかし)、太陽ののぼりしずみで「1日」、月のみちかけで「1か月」、きせつの移り変わりで「1年」というような「時間」という考え方が、私たちの祖先には自然とうまれてきたんじゃ。その後、狩りや農業をはじめるようになると、太陽の位置や月の形などをつかって時間を「はかる」ようになったと考えられているんじゃ。そして、簡単な道具をつくったり、家をたてたりするようになるとその工作のために「長さ」を、農耕や物々交換が始まると「体積」を、貴金属や宝石、香料などのぜいたくなものを好むようになると「重さ(質量)」をはかるようになったようじゃ。 |

| はかるん | そんな昔から計量していたんだ。人間の進歩と計量は深いつながりがあるんだね。 |

計量単位(けいりょうたんい)には、どんなものがあるの?

計量単位(けいりょうたんい)には、どんなものがあるの?

| はかるん | 長さや重さのメートルやキログラムのことを計量単位っていうんだね。計量単位にはほかにどんなものがあるの? | ||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん | 計量単位とは計量の基準(きじゅん)となるもののことを言うんじゃ。たとえば「長いひも」というだけじゃ長さがはっきりわからないけど、「2メートルのひも」といえばどれくらいの長さかかんたんにおもいつくじゃろ。計量単位には、長さ、体積、重さ(質量)だけでなく、時間、温度、電流、速さなど「はかる」ひつようがあるもののかずだけあるんじゃ。その中で、特に基準をきめるひつようがある計量単位について、SI(国際計量単位系)単位という単位の基準が定められていて、日本だけでなく世界的にこの計量単位がつかわれているんじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||

| はかるん | 計量単位にはたくさんの種類があるんだね。ところで、SI単位ってどういうものなの? | ||||||||||||||||||||||||

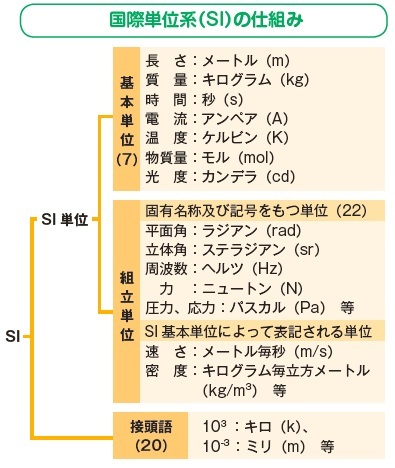

| ぐらむじいさん | 長さの単位は「メートル」、重さの単位は「キログラム」など、世界共通のルールでいろいろな単位がきめられているんじゃ。これは、1960年に、計量単位にかんすることを話し合う国際度量衡委員会(こくさいどりょうこういいんかい)がメートル法という単位系をベースに「国際単位系(こくさいたんいけい)」=「SI」としてきめたものなんじゃ。下の図の7つの「基本(きほん)単位」とこれらの組み合わせで作った「組立(くみたて)単位」からできているんじゃ。日本でも1993年から、このSI単位をつかうことを法律で義務(ぎむ)にしているんじゃよ。

|

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | ところで、基本単位のところに書いてあるアルファベットの記号が、長さだと小文字の「m」、電流だと大文字の「A」がつかわれているけど何かわけがあるの? | ||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん |

長さの単位の「メートル(m)」は、「ものさし」または「測ること」を意味する古代ギリシャ語の「メトロン」が言葉のもととなっているんじゃ。一方、電流の単位「アンペア(A)」は、電磁気学を新たに始めた学者の一人、フランスのアンドレ=マリ・アンペールの名にちなんできめられたんじゃ。このように人の名前が言葉のもとになっている場合に、単位記号が大文字のアルファベットになるんじゃ。アンペア以外にもニュートン(N)、パスカル(Pa)、ケルビン(K)、ジュール(J)などたくさんあるから、こんどしらべてみるといいぞ。 |

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | そうだね、こんどしらべてみよう。 それから、長さの単位は「メートル(m)」だって聞いたけど、長さを表すのにミリメートル(mm)、センチメートル(cm)やキロメートル(km)をつかうことがあるけど、これはまちがいなの? |

||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん | まちがいじゃないぞ。長さの単位の「メートル(m)」の前についているミリ(m)、センチ(c)やキロ(k)は、「接頭語(せっとうご)」と呼ぶもので、それぞれ1メートルの1000分の1倍、100分の1倍、1000倍を表すものなんじゃよ。例えば1kmは1000mのことだけど、kをつかえば文字の数が少なくてすむなどいろいろと便利なんじゃよ。これ以外の接頭語には100万分の1倍のマイクロ(μ)、100万倍のメガ(M)、10億倍のギガ(G)などがあって、これらの接頭語もSI単位できめられているんじゃ。 | ||||||||||||||||||||||||

| はかるん | それじゃ、SI単位は7つの「基本単位」、「組立単位」と「接頭語」で成り立っているんだね。ほかにどんなSI単位があるか、こんどしらべてみるよ。 それと、SI単位の仕組みはわかったけど、例えば1メートルの長さはどうやってきまったの? |

||||||||||||||||||||||||

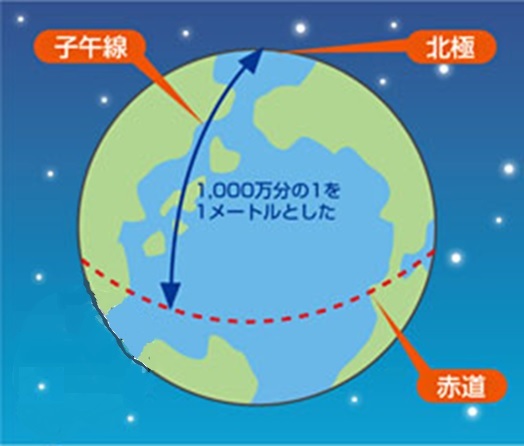

| ぐらむじいさん | そうじゃの、「1メートル」は、1791年にフランスの科学アカデミーが中心となって、地球の1周の長さを4,000万分の1にした長さをこの新しい長さの基準にすることにしたんじゃ。その後、フランスのダンケルクからスペインのバルセロナまでの距離を何年もかけて実際にはかって、その長さをもとに実際の1メートルの長さをきめて、その後1889年にこの長さをしめす「ものさし」を作り、これを1メートルの基準となるメートル原器(げんき)(国際メートル原器)とさだめたんじゃ。日本にも1890年にこの原器をもとに同じようにつくった複製(ふくせい)がくばられ、日本の長さの基準として約70年間つかっていたんじゃ。科学が進歩してより正確さがひつようになったので、「ものさし」のメートル原器を長さの基準にすることをやめて、現在では光が2億9979万2,458分の1秒間に真空(しんくう)中を伝わる距離を1メートルの定義としているんじゃ。

メートル原器 |

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | それじゃ、重さ(質量)の計量単位のキログラムはどうなっているの? | ||||||||||||||||||||||||

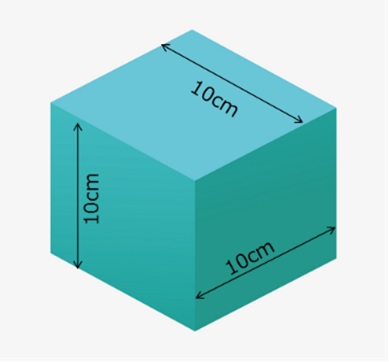

| ぐらむじいさん | 1メートルの長さがきまったのと同時に、この長さをつかって1辺が10センチメートルの立方体の水の重さ(質量)、言いかえれば1リットルの水の重さ(質量)を1キログラムときめたんじゃ。この質量を示すものとして直径(ちょっけい)と高さが約19mmの円柱形(えんちゅうけい)の金属(きんぞく)の分銅(ふんどう)を作り、1889年にこの分銅を1キログラムの質量をあらわすものとして国際キログラム原器にきめたんじゃ。写真のガラス製のいれものにおさめられた円柱のかたちの金属がキログラム原器じゃよ。世界の基準となる国際キログラム原器はフランスのパリのそばに大切に保管され、日本には、複製のうちの1つが1890年に配られ、日本国キログラム原器として日本の基準の役割を約130年にわたりつとめてきたんじゃ。この分銅のキログラム原器も2019年5月に質量のSI単位の定義が物理定数(ぶつりていすう)の一つのプランク定数を用いた、より高い正確さで1キログラムをつくる方法にへんこうされ、現在はそのやくわりを終えているぞ。

キログラム原器 |

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | そういえば、1円硬貨(こうか)の重さが1gだって聞いたけど、本当なの? | ||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん | 本当じゃ。1円硬貨の重さは約1グラムなんじゃ。古いものはすり減って軽くなっているものもあるけれど、新しいものなら10枚で約10g、100枚で約100gになるから、ちょっとした分銅のかわりにも使えるぞ。硬貨は独立行政法人造幣局(ぞうへいきょく)でしっかりした管理のもとで作られているからそんなにばらつきはないんじゃ。現在、日本でつかわれている硬貨の重さと寸法は次のようになっているから、はかるんもおさいふの中の硬貨をはかってくらべてみるとおもしろいぞ。

|

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | そうだね、こんどしらべてみよう! それからこのあいだ、テレビで宝石は「カラット」っていう単位で重さをはかってねだんがきまっているっていってたけど、SI単位で重さ(質量)の計量単位は「キログラム」ときまっているんじゃないの? |

||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん | 宝石の質量の計量に使用される「カラット」という単位はSI単位ではないけど、古くから世界中で宝石を売り買いするときに使用されているんじゃ。1カラットは0.2グラムで、この単位は古代エジプトやアラビアで生まれたもので、天びんに使う分銅として約0.2gの重さで粒がそろったキラト豆(和名いなご豆)をつかっていたのがことばのもととなっているといわれているんじゃ。質量のSI単位はkgじゃが、古くから世界中でつかわれてきた一部の計量単位は、つかいかたをきめて法律でみとめているんじゃよ。 キラト豆(いなご豆) |

||||||||||||||||||||||||

| はかるん | そうなんだ。SI単位以外の単位で「カラット」以外につかうことをみとめられているものにはどんなものがあるの? | ||||||||||||||||||||||||

| ぐらむじいさん | 計量法では「カラット」は宝石を計量するためにつかうことだけをみとめているんじゃが、これ以外だと「しんじゅ」の計量の「もんめ」、「金貨」の「トロイオンス」、「血圧(けつあつ)」の「mmHg」、「人の摂取熱量(せっしゅねつりょう)」の「カロリー」、航海(こうかい)の「海里」などがつかいかたをきめてみとめている計量単位なんじゃ。 ちなみに、今では重さの計量単位といえばSI単位のキログラムがあたりまえじゃが、同じ重さでも昔は世界各地でいろいろな計量単位をつかっていたんじゃ。日本でも昭和34年までは「もんめ」とか「貫」という計量単位をつかっていたんじゃよ。童謡の「花いち『もんめ』」とか、お祭りの大きなおみこしを「千貫(せんがん)みこし」なんていうのを聞いたことがあるじゃろ。パンの「1斤(きん)」もそうなんじゃよ。そのほかアメリカ合衆国では、いまでも重さの単位にキログラムでなくポンドという単位をつかっているぞ。 |

お問い合わせ先

東京都計量検定所管理指導課企画調整担当

電話番号:03-5617-6643

ファックス番号:03-5617-6634