- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 消費者教育 > ちょっと考えて、ぐっといい未来 エシカル消費 > エシカル消費 特集コラム > エシカル消費 特集コラム

更新日:2019年8月9日

ちょっと考えて、ぐっといい未来 エシカル消費

エシカル消費 特集コラム

エシカル消費を自分ごととして

( 執筆者 : 横浜国立大学 西村隆男名誉教授 )

【プロフィール】西村隆男氏

横浜国立大学名誉教授、日本消費者教育学会顧問、文部科学省消費者教育推進委員会委員長、 消費者庁「消費者教育推進会議」前会長、消費者庁「倫理的消費」調査研究会委員。 学校教育のみならず地域社会への消費者教育の推進に長年取り組み、消費者教育推進法の制定にも尽力。 日本における消費者教育の第一人者。 平成26年度消費者庁消費者支援功労者表彰「内閣総理大臣表彰」受賞。 |

はじめに

エシカルという言葉は、「倫理的」という意味ですが、社会的あるいは地球規模の正義を追求するというように大上段に構えることはありません。

私たちも、実はごくふつうに野菜を地元で採れたものを進んで買ったり、エコバッグやマイボトルを持ち歩いて買い物に出かけているでしょう。ときには、社会的に見て、あるいは世界的に見て、これは控えたほうがいい、もっといい商品がある筈だ、地球環境のことも考えて買い物をしたりしていると思いませんか。ふだん何げなく環境や資源のことなどを考えて行動していることを、改めて思い出したり、家族や友人と話したりして行動に移すことが大切なのです。

プラスチックストロー

2020年4月より、スーパーやコンビニのレジ袋を有料化するという政府発表がありました。世界では1分間に1000万枚ものレジ袋が使用されているという国連の報告があります。また、これらのレジ袋は12分後には捨てられるという報告もあります。

大量のレジ袋は、海洋プラスチックごみ問題の元凶ともされています。ペットボトルなどと同様に袋のまま海を浮遊するケースや、長い年月をかけ紫外線を浴び劣化し、粉々のいわゆるマイクロプラスチックになって海に漂うケースがあります。貝類が光を覆われて酸欠になったり、光が遮られ海底の植物が育たなくなり海洋生態系が大きな被害を受けています。また、マイクロプラスチックを魚類が食べてしまい、死に至る例も数多く報告されています。

レジ袋ばかりでなく、コーヒーショップや飲食店のプラスチックストローを廃止する動きも加速してきました。ふだんあまり意識してこなかった身近なものが、地球規模の大きな打撃を与えてきていることに、私たちは気づくべきでしょう。プラスチック大量消費の文明は、いまや危機に瀕していると言ってよいと思います。リサイクルにまわすものも多くなりましたが、相変わらず捨てられ焼却されるものも多いことも事実です。焼却によるCO2の発生は、自動車の排ガスとともに主たる温暖化の原因にもなっています。

エシカル消費とSDGs

(SDGs17の目標アイコン)

(SDGs17の目標アイコン)

貧困、飢餓、保健衛生、教育、ジェンダー、気候変動、海洋資源など地球上のさまざまな解決すべき17の課題に、各国が目標を定めて実施に移すことを約束しました。「だれ一人として取り残さない」として、2015年9月国連総会で採択されたのがSDGs(持続可能な開発目標)です。

エシカル消費のムーブメントは、いわば市民サイドから自分たちができること、すべきことを社会に広げ生態系の維持や地球環境の保全、社会的不公正の排除などを目的として行動をしてきましたが、SDGsは国際レベルでの国家間の協議によって採択され、政府の主導で進めていこうとするものです。しかし、人権を守り、環境や生態系を考え持続可能な世界を実現しようとするゴールは同一と考えられます。

エシカル消費と消費者市民社会

2012年に消費者教育の推進を国と地方自治体に義務付ける消費者教育推進法が制定されました。この法律では、消費者教育を、「消費者の自立支援のための消費生活に関する教育」であると同時に、「主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育」であると定義しています。

では、「消費者市民社会」とはどういう社会なのでしょう。同法では、消費者市民社会についても「自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義しました。ここで示された「持続可能な社会の構築」は消費者教育のキーワードになっています。

学校教育とエシカル消費

消費者教育推進法は、学校における具体的な学習内容を定める文科省の学習指導要領の改訂にも大きく影響を与えました。2020年度には小学校で、そして順次中学校、高等学校と新しい学習指導要領の下での教育課程が始まります。新学習指導要領は、これまでとは異なって前文をおきました。その中に

これからの学校には 「一人一人の児童が、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」(下線は筆者)

と、持続可能な社会の創り手を育てるところに、学校教育の意義があると謳っています。従来から「生きる力」を育むことを学校教育のゴールとしてきましたが、さらにすすめて、子どもたちに社会創造の担い手となることを求めていると言えるでしょう。

エシカル消費や地球環境問題、SDGsについても発達段階に合わせて多く触れられてきています。全国各地の学校では食品ロスやフェアトレードの学習ばかりでなく、地産地消の商品開発などの具体的な実践活動も賑やかになってきました。

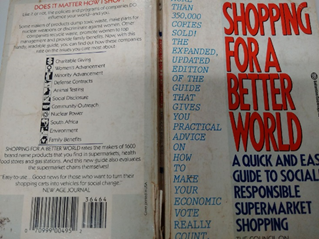

買い物は世界を変える

今からちょうど30年前になりますが、1989年にアメリカで出版された”Shopping for A Better World”(「よりよい世界のためのショッピング」)は副題を「スーパーマーケットでの社会的責任ある買い物のための利用案内」として100万部を超えるベストセラーとなりました。経営への女性参加度や従業員福祉、動物実験の有無、軍需生産への関与の有無など、さまざまな観点から、消費財メーカーの活動を得点化し一覧にしたものです。消費者が、商品の選択の判断基準に、価格や品質以外の企業行動の評価を加えることを提案しセンセーショナルなものとなりました。

自分一人くらいがそこまで高邁(こうまい)な選択をしなくてもと思っても、やがては温暖化を招いたり、対応のコストのために価格上昇の原因となるなど、最終的に自分に帰ってくることを忘れてはなりません。すべて、貧困や人権、地球環境などの遠いようで近い問題を自分ごととして捉えることが大切です。

(「より良い世界のためのショッピング」初版本、筆者撮影)

(「より良い世界のためのショッピング」初版本、筆者撮影)

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整担当

電話番号:03-5388-3053