都民の足として欠かせない都営バスが2020年に向け新たに変わろうとしています。その一つがフルフラットバスの導入であり、もう一つが「わからない、をなくす」取り組みです。その具体的な内容について東京都交通局を取材しました。

利用者に優しい交通手段

都民として都営バスを利用して感じるのは、想像以上に正確に運行していることです。もちろん道路状況にもよりますが概ね計画していたとおりに移動できます。また、階段やエスカレーターを使っての上下移動がほぼないため、フラットな動線で利用でき、人に優しい公共交通機関であると感じています。

反面、より高い快適性と時勢にマッチしたきめ細やかな案内・運行情報を提供してほしいという思いがありました。今回、都営バスについてもっと詳しく知りたいと思い、取材してきました。

都営バスのこれまで

まず都営バスの歴史と現況についてお聞きしました。

都営バスの歴史は、大正13年に東京市が乗合バス事業を開始したことにさかのぼります。その後、昭和40年には乗合バスワンマンカーが、同54年には冷房車両が導入されました。また、高齢化などの社会情勢の変化に応じ、平成3年に超低床バスを運行開始し、同9年には全国に先駆けて乗降口のステップがなく乗り降りしやすいノンステップバスを導入し、平成25年には全車がノンステップバスとなりました。

平成30年4月の現況は、総営業距離739.2㎞、129系統、総停留所数は1545か所、車両数は1476両となっています。

ノンステップバスの導入から21年が経ち、社会情勢もさらに変化しているため、私としては、次はどんな車両が導入されるのかと期待していました。

都営バス構想2020

時代のニーズとともに変化してきた都営バスですが、超高齢化や国際化に伴う外国人旅行者の急増といった、都営バスを取り巻く社会情勢の変化に対応するためのプラン「都営バス構想2020」が策定されました。

その具体的内容は、

①バス車内の「段差」をなくす。

②案内サインをわかりやすくする。

の2点に集約されています。

これらについて、さらに詳しい内容をお聞きしました。

フルフラットバス

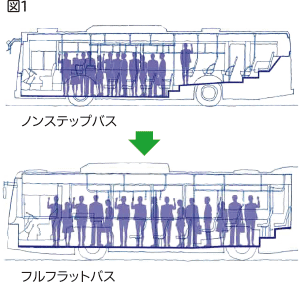

現行のノンステップバスは、乗降口の階段を廃した影響で車内後方に段差があるため、

現行のノンステップバスは、乗降口の階段を廃した影響で車内後方に段差があるため、

- 乗客が前方に集中しがちで、乗降にも時間がかかる

- 乗客の転倒の心配があり、高齢化社会に対応しきれない

という二つの課題が存在します。

また、私としては、車両後方の天井が低いと感じることがあり、その点も改善されたらと思っていました。それを解決するのが「フルフラットバス」です。(図1)

これまでバス後方の床下にあったエンジンや駆動装置などの配置を見直すことで、後方の通路段差をほぼなくした「フルフラット」を実現しました。

これにより高齢者や足腰が不自由な方などもスムーズに後方に移動することができ、混雑の緩和と段差でのつまずき防止になるとのことです。

今回新造される車両は北欧製とのこと。ぜひ早くスムーズな乗降を実感してみたいものです。

わからない、をなくす

路線バスは乗り慣れると非常に便利な交通手段だと思います。

しかし、

- 乗りたいバスのバス停はどこにあるのか。(バスターミナルで、自分の乗りたいバス停はどこか)

- バスがいつ来るのか。(時刻表記載のバスはすでに行ったのか、これから来るのか)

- どこへ行くバスなのか。(目的地を通るのか)

など、あらかじめ調べておかないとわからなくて不安な場合があります。今後、外国人を含め、東京を訪れる方の増加が予想されることから、その対応として都営バスでは次の対策を講じることになりました。

①駅での案内

鉄道駅からバス停までストレスなく移動できるよう駅ホーム案内板のデザインと駅通路のバスのりばの案内サインをわかりやすく改修すること。

鉄道駅からバス停までストレスなく移動できるよう駅ホーム案内板のデザインと駅通路のバスのりばの案内サインをわかりやすく改修すること。

また、地下鉄改札口と駅前広場に設置する案内をデジタルサイネージ化し、バス路線やのりば案内、発車時刻や運行状況が日本語と英語でわかるようにする。

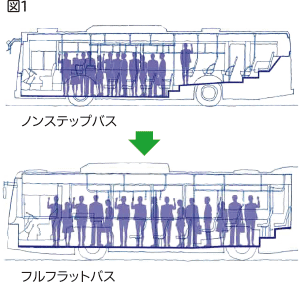

②バス停

案内板の多言語表示を充実させるとともに、バスの接近表示に英語の表示を加える。(図2)

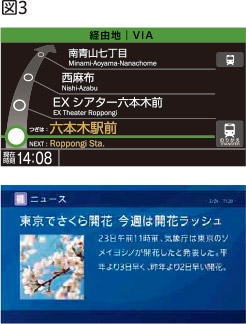

③バス車内

次の停留所表示や路線図をデジタル表示化する。また、沿線の観光スポットやニュース・天気予報など利用者に情報を提供する。(図3)

このような「わからない、をなくす」という取組みは、私が期待していた、より細やかな案内や運行情報の提供の実現につながるものと思いました。

「日本中のバスが変わる」へ

これまで見てきましたように、バス車内のフルフラット化や、「わからない、をなくす」取り組みにより都営バスは2020年に向け新しく変わろうとしています。

これまでも、ノンステップバスのいち早い導入など、都営バスの取り組みが日本全国に広がっていることから、「都営バス構想2020」が日本中のバスが変わっていく布石となる予感がします。