電気製品からの

電気製品からの

火災を防ぎましょう

東京消防庁 予防部 予防課

冬になると、空気が乾燥し、暖房器具等を使用するため、火災が多発します。都内の火災は昨年、4,500件を下回り、件数は減少しているものの、電気製品やコードなどの電気火災の割合は火災全体の24%を占め、高くなっています。

電気火災は、誤った取り扱いから発生することが多いのです。家庭内の電気製品の取り扱いに気を付け、火災を防ぐことで、安全で快適な冬を過ごしましょう。

電気火災の実態

電気火災の実態

近年、全国的に火災件数は減少傾向にあります。東京消防庁が管轄する東京都内(稲城市及び島しょ地域を除く。)の火災件数も減少し、平成18年の5,915件から平成27年には4,433件となりました。これは、防犯カメラやガスライターのチャイルドレジスタンスの普及などで、放火や火遊びが大幅に減少しているためと考えられます。

ところが、電気製品やコードなどから出火する電気火災は、毎年1,000件前後発生し、全火災に対して、平成18年の18%から平成27年の24%にまで増加しました。

電気火災の中で、火災件数、死者数共に最も多く発生しているのが、電気ストーブです。ここ10年の平均では毎年、約80件発生し、約8人の死者が出ています。今回は、火災件数の多い電気ストーブ火災の他、家庭内における電気製品の取扱いについて、お伝えします。

電気ストーブ火災

電気ストーブ火災

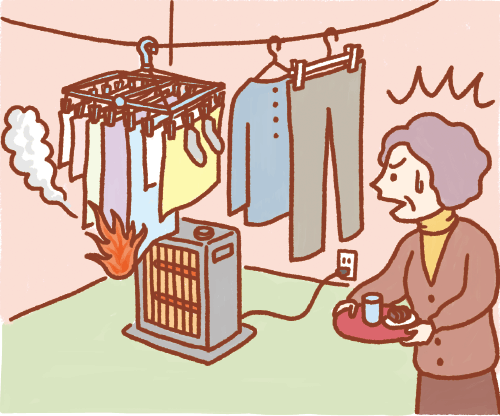

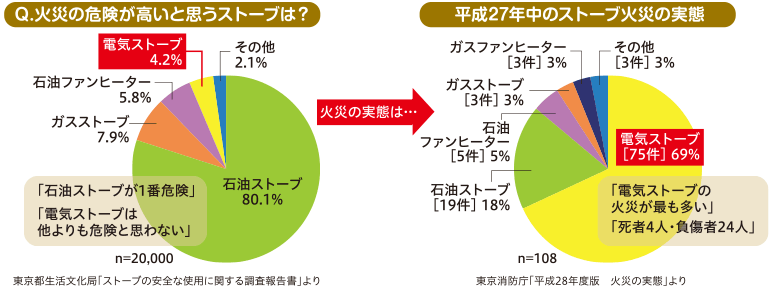

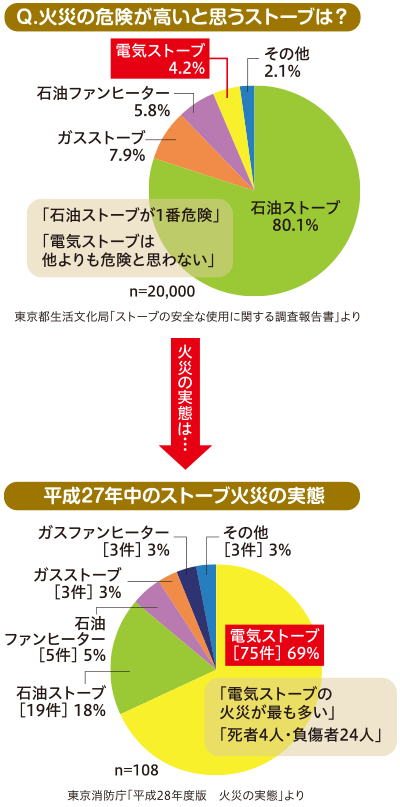

ストーブのうち、最も火災の危険が高いと思うものについて、アンケート調査した結果、8割以上の人が石油ストーブと回答しましたが、実際には電気ストーブの火災が最も多く発生しています。

電気ストーブは、手軽で使いやすいものです。石油ストーブなどと比べ、見た目には直火(炎)がないことから、他のストーブより安全に思ってしまいがちですが、高熱を発することによる火災危険は、他のスト―ブと変わりません。

- ★電気ストーブ火災の特徴

- ◎死者の70%が75歳以上の後期高齢者。

- ◎一人暮らしで、就寝中に亡くなる。

- ◎ぼやでも、着衣着火・一酸化炭素中毒により亡くなる人が多い。

- ★火災を防ぐために

- ◎外出・寝る前には、必ず消す。

- ◎燃えやすい物は、近くに置かない。

- ◎ストーブの上に洗濯物を干さない。

- ◎使わない時には、電源プラグをコンセントから抜く。

- ◎電源プラグやコードが傷んでいたら、使用しない。

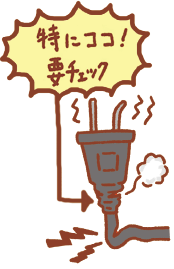

■電源コード取り扱いの注意点

■身近な電気製品での火災

| 火災の発生原因 | 実際に起きた火災の例 | 火災を防ぐために | |

|---|---|---|---|

コンセント・プラグ・コード |

|

コンセント内部のプラグ受けが緩んだ状態でプラグを差し込んだため、受刃とプラグの間で電気が流れにくくなり、過熱し、出火。 |

|

ダウンライト |

|

ロフト内に積み重ねた荷物が天井のダウンライトに接触したまま点灯。ダウンライトの熱で荷物に着火し、出火。 |

|

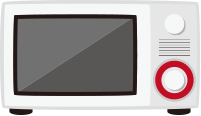

電子レンジ |

冷凍食品やレトルトパック食品で、電子レンジでは調理不可の包装・容器のまま加熱するなど、誤使用による火災が発生している。電子レンジで加熱調理する際は、包装や容器に注意が必要。 | 調理できない包装の冷凍食品を加熱したため、包装内部のアルミ等が電磁波によりスパークし、出火。 |

|

コンセント・プラグ・コード

火災の発生原因

- ●埃や湿気によるトラッキング現象※・コンセント内部の緩みによる発熱等により、火災が発生する。

- ●引っ張り・屈曲・踏みつけ等や束ねたままでの使用によるコードの半断線※により、普段気が付かないところでも、火災が発生している。

実際に起きた火災の例

コンセント内部のプラグ受けが緩んだ状態でプラグを差し込んだため、受刃とプラグの間で電気が流れにくくなり、過熱し、出火。

火災を防ぐために

- ●テーブルタップやコンセントの周りは整理し、汚れや埃だまり等、定期的に確認する。

- ●プラグを差し込む際は、アース線などの挟み込みに十分注意する。

- ●プラグやコンセントは、表示された電気容量以内で使用する。

ダウンライト

火災の発生原因

- ●ダウンライト(白熱灯等)の直下まで、布団・衣類等を積み重ねたまま、スイッチの消し忘れ・スイッチが入ったことに気付かず、ダウンライトの熱で着火し、火災が発生する。

実際に起きた火災の例

ロフト内に積み重ねた荷物が天井のダウンライトに接触したまま点灯。ダウンライトの熱で荷物に着火し、出火。

火災を防ぐために

- ●室内や物置き・納戸・洗濯機置き場等の収納スペース内のダウンライトの設置箇所をよく確認する。

- ●ダウンライトから収納物まで、適正な距離を取る。

- ●ダウンライトのスイッチの押し間違え・体や物にスイッチが触れたことによる誤点灯に注意する。

電子レンジ

火災の発生原因

冷凍食品やレトルトパック食品で、電子レンジでは調理不可の包装・容器のまま加熱するなど、誤使用による火災が発生している。電子レンジで加熱調理する際は、包装や容器に注意が必要。

実際に起きた火災の例

調理できない包装の冷凍食品を加熱したため、包装内部のアルミ等が電磁波によりスパークし、出火。

火災を防ぐために

- ●加熱する商品の包装等に記載された調理方法を確認する。

- ●安全に使用するために、取扱説明書を確認する。

- ●油や食品等のカスの付着がないように、電子レンジの庫内はこまめに掃除する。

- ※トラッキング現象:コンセントに差したプラグの差し刃間についた埃が湿気を帯び、そこで小さなスパークを繰り返し、時間の経過とともに電気回路が形成され出火する現象。

- ※半断線:家具等の電気コードの踏みつけ等により、電気コード内部の電気が流れる芯線の一部が断線すること。

家全体で気を付けるポイント

家全体で気を付けるポイント

- ◆火災を早期に発見するために、住宅用火災警報器は、すべての居室、台所、階段に設置しましょう。

- ◆燃え広がりを抑えるために寝具類やエプロン、カーテンなどは、防炎品にしましょう。

- ◆電気製品は長期間の使用によって、内部の部品に劣化や摩擦が生じ、発火の原因となることがあります。使用中、不具合を感じた時は、いったん使用をやめ、専門の業者に点検してもらいましょう。

【お問い合わせ先】

東京消防庁 予防部予防課

代表 ☎TEL03-3212-2111

東京都生活文化局 消費生活部 生活安全課

☎TEL03-5388-3082