ここから本文です

デジタル社会における計量の体験型学習の重要性

1はじめに

私たちは普段の生活の中で様々な「量」に囲まれ、測定した結果を情報として受け取っています。例えば、ある日の新聞一面には、年、日、人、㎏、円、ドル、℃、割、%、などの様々な単位が載っていました。現代の生活では数値データとその分析が欠かせません。その元になるのは物をはかること、計量だと考えます。

では現実の生活で、私たちはどのように計量と関わっているのでしょうか。試しに、キッチンを見回してみましょう。電子レンジには「時間」「ワット」を調整するボタンがあります。炊飯器では「普通炊き」「おかゆ」「調理」などのメニューに加え、炊き上がり時間を予約することもできます。

スマホには長さや距離、高さを測定するアプリが入っていますし、地図アプリに目的地を入力すれば最短経路やその高低差、到着予定時刻もすぐに出してくれます。温度も時刻もデジタル表示が一般的です。

結果、私たちが実際の測定に触れる場面は非常に少なくなっています。これは子どもたちも同様で、その上、測定結果も数で受け取るため、量としての概念や感覚を育てる経験をしにくくなっています。小学校教員として子どもたちの学びを見てきた私は、これらの状況に対して学校教育で何ができるのかを考えてきました。

2小学校での量と測定の学習

小学校ではどのように量と測定の学習がなされてきたのか、歴史を振り返りたいと思います。

明治時代の算術科は計算の習得が主で、量や測定に関する問題も計算力を高める目的が主でした。当時は尺貫法でしたので、単位換算は重要な課題でしたが、量と測定の関係や量感には触れていなかったと思われます。しかし、天秤や竿秤、台秤、自動秤などの計量機器は生活で多く用いられていたため、教師用指導書には「秤の読み方を教え実測させなさい」と書いてあります。

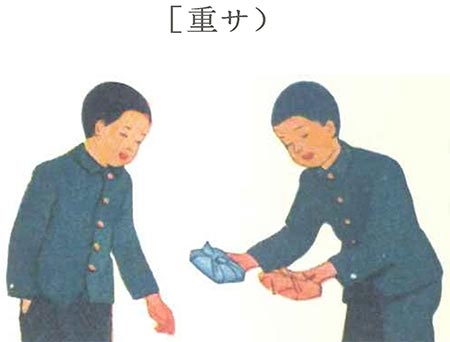

大正デモクラシーの時代、児童中心主義を唱え様々な改革がなされ、算術科にも大きな変化がありました。その時代の教科書は「緑表紙」と呼ばれ世界的に高い評価を受けました。その教科書での重さの学習は、子ども2人がそれぞれのお弁当を手に持って重さを比べるところから始まります。手で持っただけでははっきりしないことからはかりの必要性を感じさせ、はかりや重さの単位の学習につながっていきます。

小算三上P.47

この方法は現代の学習にだいぶ近づいています。当時の教育論文の中には、子どもたちに測定の必要性や有用性を感じさせることの大切さや、はかりを身近に置いていつでも使えるようにしておくことの教育的効果を述べたものもあります。

第二次世界大戦後、測定の4段階「直接比較」「間接比較」「任意単位による測定」「普遍単位による測定」が取り入れられるようになりました。測定する対象は畑の作物から文房具へと、子どもたちの生活の変化に応じて変わってきています。しかし、共通することは、重さを比較したい場面を設定し、より正確にはかるために、はかりを使用するという学習過程をたどることです。

この傾向は現在も変わりませんが、最新の教科書では、単元に入る前に町の中で見かける重さの表記(㎏やg)に注目する導入も出てきました。つまり、これは、重さを比べたい、正確に表したいという素朴な意欲を抱くより前に、子どもたちが様々な場面で重さの表現に出会っているということです。そして、その子どもたちの体験に沿った教科書構成にしようという方針もとられているというわけです。

3現在の学校教育に求められること

身の回りには測定とそのデータに基づく各種情報が溢れているにも関わらず、子ども自身が測定することやその測定値を基にして予想し考え、判断する機会はほとんどなくなっています。子どもたちが生きている現代社会の状況に合わせて、学校教育も測定することや測定値を見て考えることを軽減してしまって良いのでしょうか。私はそうは考えません。

これからの世の中を生きる子どもたちにとって、測定に基づいたデータの意味を理解することやデータを生活に生かしていくことがますます重要になります。学習指導要領の算数科において新たな領域「データの活用」が設けられたことからも、それは明らかだと考えます。

データの活用は大切です。しかし、そのデータの元のところを、実感を持って理解することがさらに重要ではないかと考えます。なぜなら、子どもたちには、これからの社会を担っていくに当たり、新たな事象に出会い、必要に応じて新たな測定方法と単位を作っていく未来があるからです。データ処理の方法だけを学んでいても、その根幹が分かっていないのでは、新たな単位を作り活用していくことは不可能です。

それゆえ、学校教育、特に小学校教育では、測定するということはどういうことなのか、単位にはどのような意味があるのかを体を使って、実感を持って身につけられる学習が必要になります。昔の学校教育はその時の生活に役立つことを教えることが中心でした。現在の小学校において重さをはかる学習をしても、それを日常生活で使うことはあまり多くないかもしれません。ですが、だからこそ、根幹に関わることを学校教育でしっかりと学ぶことがより重要になってきます。

4重さという量の学習の難しさ

私は、これまで述べてきたことから、小学校において量と測定の学習カリキュラムをしっかりとしていきたいと考えました。量の中で最初に学習するものは長さです。比べることや測定の意味が目に見えますし、操作することも容易です。他に、液量も目に見えて操作しやすい量だと言えます。重さは、様々な量の基本となるものですが、長さや液量と大きく異なるのは、目に見えない量であるということです。子どもたちは、普段、「重いな」とか「軽くなった」とか、重さを体感する経験は多くあるのですが、長さと違って目に見えるわけではないので、比較するにはひと工夫必要です。それが天秤につながります。天秤を用いることで、重い、軽いという状態が、天秤の傾きという目に見えるものに変換されます。天秤を用いると比較は可能なのですが、そこから測定につなげようとすると、おもりの単位いくつ分という分離量になってしまいがちです。その点、ばねばかりや上皿はかりを使えば、重さをばねの伸び、針の回転角度や周囲の長さに変換されて連続量として表すことができます。

上記は大まかな概要を述べただけですが、それでも重さの学習には、長さとは異なる段階や困難があることが分かっていただけるかと思います。このことが、昔から重さの学習方法に様々な工夫がされてきた理由の一つです。さらに、重さの学習を困難にしている要因として、学校外の生活で重さをはかったり、重さを踏まえて自分で何かを判断したりする機会が大幅に減っていることがあるのは先にも述べたとおりです。

5消費生活における重さ

一方、現代社会に生きる子どもたちは、重さという量を使わずに日々を送ることは出来ません。重さを実測することは減っていても、重さを使った情報には大いに出会っているということです。最近話題の米の価格は5㎏当たりで示されていますし、スーパーマーケットで売られている肉のパックには○gと記載され、チラシには「大特価!鶏胸肉100g78円」の文字が踊ります。お菓子の成分表示には、たんぱく質○g、脂質○g、炭水化物○g…と記載されていて、食べ物に関する様々な情報が重さを基にして知らされていることが分かります。食べ物以外でも、紙の種類には「○㎜×○㎜・△g」という表記があり、ドッジボールは300gなのか200gなのかによって重め・軽めと感じている子どももいるかもしれません。

このように重さの情報は身の回りに多くあり、物品の購入や使用の判断をする際に重要な鍵となります。それだけに、重さとは何なのか、どのようにして測定するものなのかを子どもたちが、ひいては私たち大人もしっかりと認識する必要があります。重さに信頼が置けない場合、重さを基盤としている情報も信頼できないということになります。子どもたちが重さの本質を体感し理解することは、これから自立した消費者として生きていく必須の事項であると考えます。

6重さの体験型学習プログラム

重さは社会を支える基本的な量として重要であり、現代社会に生きる私たちはその原理や意味を深く理解していく必要があり、かつ、子どもたちが学ぶに当たっては難しい量でもあるという状況を鑑みたとき、小学校での重さの学習を支える何らかの方法を考えたいと思いました。実際、子ども自身が測定し自らの考えを深める授業をしようとすると、教材研究はもちろん、教具の準備にも大変な手間がかかりますし、費用が発生して実現が難しい場合もあります。そのようなジレンマに悩んでいるとき、小学校の先生方に使ってもらえる教具や教材を考える機会に恵まれました。

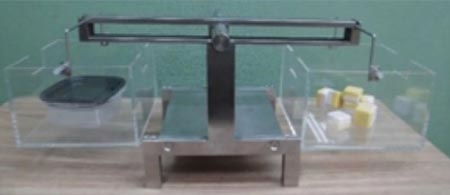

先ず、お茶の水女子大学理系女性育成啓発研究所(旧理系女性教育開発共同機構)との共同研究で、天秤を作りました。子どもたちが使ってみたいという意欲を持てるすっきりとしたデザインと正確さを兼ね備えたものを作製しました。これは、現在も希望する小学校に貸し出しを行っています。

7ジュニア計量学校

また、東京都計量検定所、東京都計量協会、お茶の水女子大学附属小学校の3者による共同研究で、重さの学習プログラムの研究をすることができました。この研究は、計量の専門家と小学校という異色の組み合わせで始まりました。違う分野の専門家同士が話し合うことで、これまで気づかなかったことから新たなアイディアが湧き、それを具体化できる人が現れ、さらに別な視点での修正がなされるといった形で進められました。

子どもたちが重さについて自発的に学び深めていけるプログラムであることが第一の条件でした。また、絵空事にならないように、子どもにとって身近なものを使うことも必要でした。ランドセルがとても重いという報道等を見て、子どもたちが日々使っているランドセルを題材としてはどうだろうというアイディアが出されました。

何よりも、子どもたちが自分ではかりを使って測定することが大切です。そのはかりは、デジタル表示ではなく、重さに従って針が動く上皿はかりにしたいと考えました。なぜなら、重さという目に見えない量を針の回転、針先の移動する長さに替えて目に見えるものにすることが、子どもの重さの理解につながると考えたからです。そのために上皿はかりのカバーなどを透明にし、内部が見えるように工夫しました。実際の針の動きを見て体感し得られる重さの理解を十分に育てた上でデジタル表示に移行させたかったのです。そして、そのようなはかりを子どもたちが自由に使える分だけ用意しよう、ということも決定されました。

一方で、指導に当たる先生方の負担を軽減したいという思いもありました。子どもたちが自ら測定し考える授業をしようとすると、その準備には時間も手間もお金もかかることは先に述べたとおりです。この課題を解決するために、使いやすい指導案やワークシートを用意しました。指導案どおり展開していただいても良いし、クラスや子どもたちの実態に合わせ一部変更していただいてもよい、そんな緩やかなプログラムにしました。

このような経緯で重さの学習プログラムが完成し、「ジュニア計量学校」として発表することができました。

詳しい内容は以下のとおりです。重さに関わる算数と理科の関係にも触れています。通学かばんの重さ調べを中心とした指導案とワークシートが付いています。貸出し教材も充実していて、すでに多くの学校から使用したいとのお申し込みをいただいています。

このプログラムを使って、子どもたちが重さを自分自身の手で測定し、思考し、学校外でも重さに関心をもって生活に生かしてくれたら本当に幸せです。

ジュニア計量学校

https://www.tokeikyo.or.jp/bagweight/

- Ⅰはじめに

- Ⅱ授業の概要

- Ⅲ第3学年の 『重さ』 算数と理科 との関連

- 1算数と理科との関連

- 2第3学年の「重さ」に関わる内容

- Ⅳ第3学年 重さについて調べよう

「通学かばんの重さ調べ」- 1単元の目標と評価規準

- 2指導計画

- 3本時の学習「通学かばんの重さ調べ」

- 4ワークシート

- Ⅴ貸出し教材

- 1学習用はかり(2㎏及び10㎏)の貸出し

一般社団法人東京都計量協会 - 2金属製天秤の貸出し

理系女性育成啓発研究所

- 1学習用はかり(2㎏及び10㎏)の貸出し

8まとめにかえて

ICTやAIの進歩が目覚ましい現在だからこそ、重さとは何だろう、そこに表示されているデータは信頼に足るものなのかと、自分の頭で考える人であってほしいと思います。ですから、子どもたちが自分の手で重さをはかり、重さの意味をしっかりと理解する経験は、これからも重要なのではないかと考えます。

時代の要請に合わせて学校教育も変わっていくべき部分があります。しかし、これだけは変えてはいけないというところもあります。量の意味理解や測定の原理、量感などは後者に当たると思います。

【参考文献等】

- 神戸佳子:重さの概念を育成するための指導と環境

東海大学児童教育学部紀要第2号 2023 - 尋常小学算術第三学年上(文部省)

- 理系女性育成啓発研究所「金属製天秤を用いた重さ比べ」

http://www-w.cf.ocha.ac.jp/cos/materials/tenbin/ - 一般社団法人東京都計量協会 小学校教員向け体験型

学習プログラムの提案事業「ジュニア計量学校」

第3学年 重さについて調べよう「通学かばんの重さ調べ」

Copyright Tokyo Metropolitan Government.

Copyright Tokyo Metropolitan Government.