ここから本文です

人生100年時代を健やかに生き抜く食習慣の形成を

1はじめに

日本人の平均寿命は、男性81.09歳、女性が87.14歳(2023年)となり、人生100年時代と言われる今、その生涯を健やかに生き抜くために、小・中・高校生の時期に望ましい食習慣を形成することが重要です。学童期から思春期の食習慣の課題には、①朝食欠食、②間食の摂り方、③生活リズムの乱れに伴う食事時間の乱れ、④食品の好き嫌いと偏食、⑤孤食、それらの結果としてのエネルギー摂取の過剰と不足(肥満とやせにつながる)、食品摂取の偏りと栄養素摂取の不足と過剰などがあります。人間は生きている限り食べる行為を続けるので、これらの課題は、その後の70〜80年の人生に引き継がれ、生活習慣病の発症や重症化に関連します。長い人生を楽しく健やかに生き抜くために、学童期から思春期に食習慣の基礎を築くことはますます重要になりました。

2人間の食物選択の要因 〜小・中・高校生の時期の食体験の重要性〜

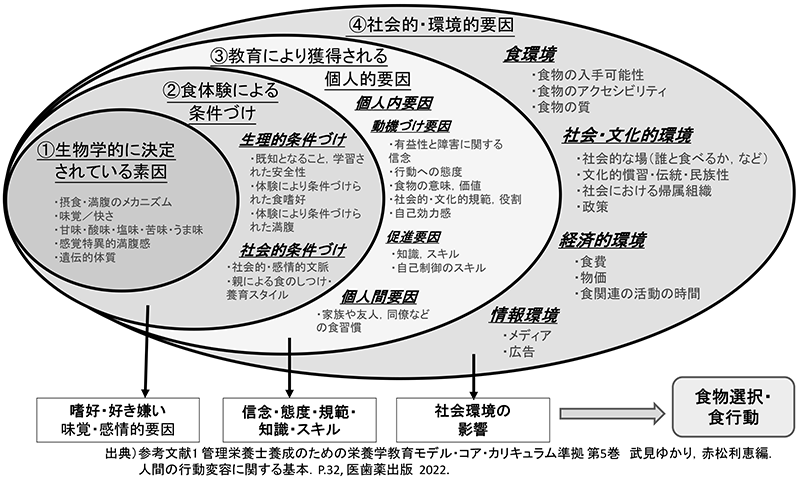

人間の食物選択・食行動に影響する要因は、図1に示すように、個人に関わる要因としての①生物学的に決定されている素因、②食体験による条件づけ、③教育により獲得される個人的要因と、個人以外の④社会的・環境的要因に分けられます1)。

図1 食物選択・食行動に影響する様々な要因

①は、脳の中枢による摂食や満腹のコントロール、生まれつき甘味や塩味を好む味覚、遺伝的体質など人間が生得的に有している要因のことです。生得的な要因ではありますが、次に述べる子供の頃からの食体験や教育により変容が可能です。

②は、食体験による学習とも言い換えられます。日々繰り返される食事の体験により食嗜好や認知が形成され、結果として行動変容が生じることを意味します。ここでいう学習とは、生活の中の経験によって生じる継続的な行動の変化やそれを生じさせる操作や過程のことで、意図をもって計画的に実施される教育のことではありません。食体験による条件づけには、生理的条件づけと社会的条件づけがあります。生理的条件づけの例は、ある食品を食べて意外においしいと感じる経験をすると、その食品はおいしいと学習され、好きという嗜好になり、逆に食べた後に気分が悪くなるなどマイナスの体験をすると、その食品に対して嫌悪が生じるなどです。成長期に様々な食体験をする、あるいは意図的に食体験を増やすことで、嗜好を変化させることが可能です。例えば、苦味は生得的には避けられる味ですが、成長により苦味成分の意味を理解し、苦味成分のある食物を食べて心地よいと感じる体験により変化します。コーヒーの苦味をおいしいと感じるのは一定以上の年齢になってからであり、これは本能ではなく食体験により嗜好が形成される例です。社会的条件づけは、家族や友人など周囲の親しい人の存在により、社会的・感情的文脈の中で生じるものです。例えば、家族と一緒に食べることは楽しい、食事がおいしいといった感情が生まれる、学校給食で友達と一緒に食べた経験から、その時食べた物への肯定的な価値観が生まれるなどです。学童期の家族との共食、思春期の友人との共食が重要なのは、このように社会的条件づけの機会となるからです。

③には、食行動の改善を動機づける要因として、有益性の信念(例えば、自分の健康に役立つと納得すること)と障害の認知(忙しくて調理はできない、お金がかかるから難しいなどと思うこと)、食行動を改善しようと思う態度や、自分はできるという自信(自己効力感)などがあります。また、食行動の改善を具体的に実践し継続するための要因として、行動をとる上で必要な知識や実現するためのスキル(食事作りのスキル等)、誘惑場面に出会ったときの自己制御のスキルなどがあります。これらの多くは、意図をもって計画された栄養教育により修得されるものですが、行動変容につながり、習慣として定着するには、上述した食体験として日々繰り返される必要があります。学校教育の中での単発的な教育では、食行動の変容、食習慣につながりにくい理由がここにあります。学童期から思春期の食習慣形成においては、教育の機会提供に留まらず、いかに望ましい継続的な食体験を増やせるかが重要であることを強調したいと思います。

最後に、④には、食品の入手可能性などの食環境、帰属組織等の社会・文化的環境、食費や物価などの経済的環境、そしてメディアや食品広告による情報提供の影響があります。これらの影響の重大性については、超加工食品のところで後述します。

3何をどれだけ食べたらよいか 〜食事バランスガイドの簡単な活用〜

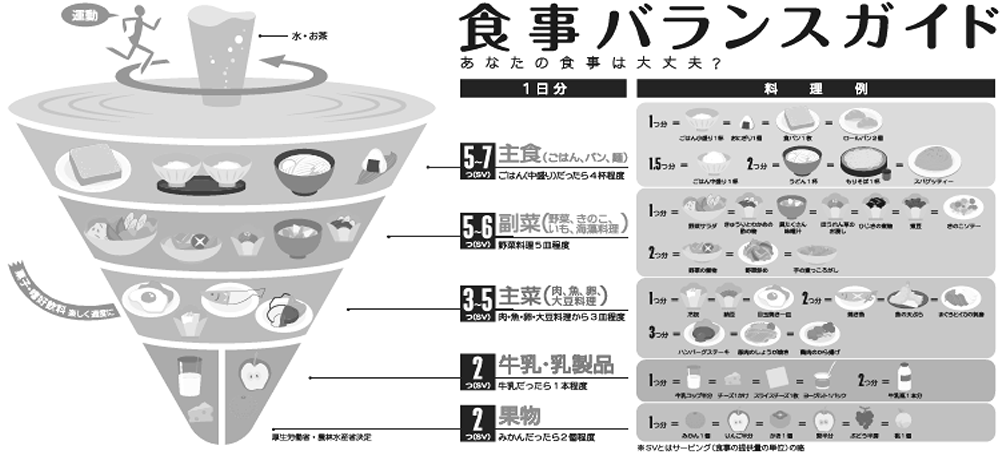

学童期から思春期の食習慣形成において、修得してほしいことの1つは、図2に示す食事バランスガイドの活用です2)。食事バランスガイドは、2005年に厚生労働省と農林水産省が作成した日本のフードガイド(何をどれだけ食べたらよいかをイラスト等で示した教育教材)です。コマのイラストの上から、主食(ごはん、パン、麺類などの穀類を主材料とした料理)、副菜(野菜、きのこ、海藻、いもを主材料とした料理)、主菜(魚、肉、卵、大豆・大豆製品などたんぱく質源を主材料とする料理)、牛乳・乳製品、果物の5つの料理・食品グループを示しており、これらから適量を毎日食べることでコマが廻ります。つまりバランスよく必要な栄養素を摂取することができます。コマの左側に出ているヒモには、菓子類や清涼飲料水などを位置づけ、楽しく適度に、と示しています。菓子類や清涼飲料水は、食事を楽しく豊かにする上で大事なものですが、必要な栄養素の摂取という観点からは必ずしも必要ではなく、ヒモがなくてもコマは廻る、ということを意味したイラストとなっています。

図2

出典:参考文献2

主食、主菜、副菜をどれだけ食べたらよいかは、「つ(Serving)」という単位で示され、それぞれに基準が設定されていますが、これらの細かい使い方まで修得するのが面倒な場合は、まず上の3つの料理、主食、主菜、副菜の3種そろう食事を1日2回、毎日食べることを目標にしてみてください。小・中学校では、学校給食がある日は給食で1食確保できるので、もう1食を夕食か朝食で食べれば目標達成です。全てを手作りするのが大変なら、主菜や副菜は総菜を買ってきて組み合わせてもよいでしょう。外食の時も、カツ丼であれば主食と主菜がそろうので、野菜の小鉢か具だくさんの汁を1品組み合わせればよいのです。主食、主菜、副菜の量は、それぞれの料理を別盛りとした場合、1皿の料理分となるかを目安に、最低の量を考えてみるとよいでしょう。

主食、主菜、副菜の3種を組み合わせた食事を1日2回以上とすることに加え、牛乳・乳製品と果物も、毎日1回、どこかの食事で食べることを心がけましょう。牛乳であれば1本(200ml)、果物は200g(小さい果物なら2個、大きい果物は1個程度)を目安として、毎日食べましょう。間食で食べるのもよいです。

さらに、減塩の心がけを子供のときから習慣化してほしいと思います。国際的に健康長寿の国である日本において、最も重要な栄養課題は食塩摂取の過剰とされています。高血圧に関連する死亡者数は年間19万人を超え、死亡に関する全リスク要因の中で最大です3)。食塩の嗜好も、日々の食体験によって形成されるものなので、減塩は子供も含め全ての日本人に必要なことです。

以上のように、食事バランスガイドの5つの料理・食品分類を覚え、まずはこの程度のアバウトな活用を、減塩を意識しながら、食習慣として定着させてほしいと考えます。より詳細な活用方法を知りたい方は、国のホームぺージ2)を参考にしてください。

4いつ食べたらよいか 〜時間栄養学の知見から〜

何をどれだけ食べるかに加え、いつ食べるとよいかを示す時間栄養学の知見も蓄積されてきました4、5)。例えば、体内時計を1日24時間周期にリセットするには、太陽の光による脳の時計遺伝子への刺激と、朝食摂取により消化器など体内の各臓器にある末梢時計遺伝子が同じ周期で働くこと(同調)が必要です。朝食を欠食すると、2つの時計遺伝子の同調がうまくできず、体温、血圧、代謝などのリズムが崩れてしまいます。このことが朝食摂取の重要性を示す科学的根拠です。

アメリカ人成人を対象とした研究では、たんぱく質の摂取について、朝食、昼食、夕食で均等にとった場合の方が、夕食にまとめて食べるよりも、体を構成する筋肉タンパク質の合成が高いことが示されています。日本人高齢者においても、夕食にたんぱく質を多量にとるより、朝食でしっかり摂取している人の方が筋肉量や握力が高くなっています。夕食にまとめて食べるのでは、栄養素を効率よく利用できないことが示唆されます。また日本人成人を対象とした研究で、寝る直前に夕食を食べる人、夕食後に間食を食べる人は、そのどちらの習慣もない人に比べ、Body Mass Index(BMI、体格指数)やウエスト周囲径が大きく、メタボリックシンドロームの人が多かったという結果もあります。

このように、朝食欠食、夜遅い食事、夕食のまとめ食べは、いずれも健康にとってネガティブな影響をもたらします。夕食が遅いことは朝食欠食の一因にもなることから、塾や仕事などの都合でどうしても夜遅い食事になる場合は、通常の食事時刻(18〜19時頃)におにぎりなど主食を軽く食べ、後から副菜と軽めの主菜を食べる分食が勧められています。

5加工食品の利用増加とその課題

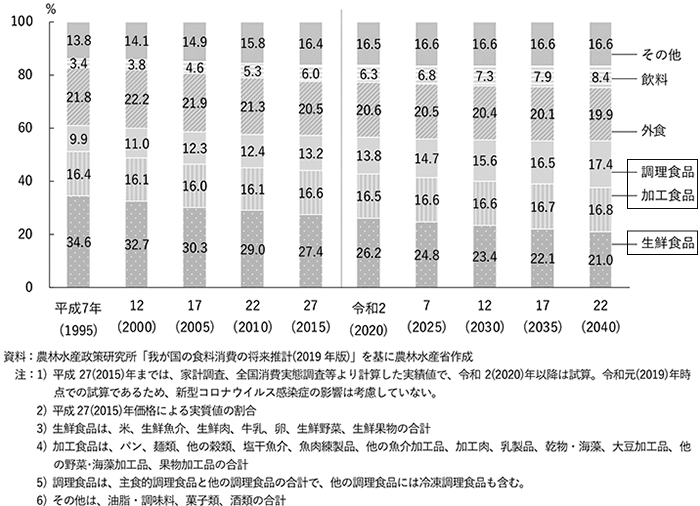

今日、世界中で、加工食品の利用が増加しています。人々の食事は、社会経済状況にかかわらず、生鮮食品を中心とした食事から、加工された肉類や嗜好飲料などの加工食品が中心となる食事へと変化しています。図3は「令和2年度食料・農業・農村白書」で示された、日本における品目別食料支出割合の1995年から2015年までの変化と、2040年までの予測です6)。一番下の生鮮食品は減少し、その上の加工食品・調理食品が増加しています。同白書では、世帯類型別にみると、単身世帯で特にその傾向が顕著と示されています。

図3 品目別食料支出割合の将来推計

こうした加工食品の利用の増加が食事の質を低下させ、健康リスクを高める可能性が、複数の国の研究結果を用いて、国連食糧農業機関(FAO)から報告されています7)。これらの報告では、最も加工度の高い食品を Ultra-Processed foods: UPF(以下、超加工食品)と分類しています。超加工食品は、よりおいしく、簡便に、いつでもどこでも食べられるよう、低価格の材料に砂糖や油、添加物(例:着色料や香料)を入れ、工業的に製造されるものが多く、市販弁当、総菜、菓子など調理加工された食品が該当します。超加工食品の利用が多い人は、エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、ナトリウムの摂取量が多い一方で、たんぱく質、複数のビタミン、ミネラル、食物繊維の摂取量が少ない特徴があります。また、健康状態との関連では、超加工食品の利用が多い人は、BMIが高く、過体重又は肥満となる確率が高い、血圧が高い等の結果が示されています7)。日本においても、超加工食品の利用が多い人は、諸外国と同様、ビタミン、ミネラル、食物繊維の摂取量が少ないなど課題の多いことが示されています8)。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアで容易に超加工食品が入手でき、人々の食事が生鮮品中心から加工食品、調理食品へとシフトしている社会の中で、食事を作って、準備して、家族や友人と一緒に食べるという本来人間らしい食事とされてきた食卓は、今後どのように変化していくのでしょうか。超加工食品に頼り過ぎず、どのような食生活にするかは、今後の子供たちにとって大きな課題と言えます。

6人生100年時代の礎は小・中・高校生の時期に

子供たちが人生100年時代を健やかに生き抜くために、何を、どのくらい、いつ食べたらよいのか、その望ましい食習慣の礎を築くのは小・中・高校時代の食体験です。家庭での食事が重要なことは言うまでもありませんが、家庭だけの問題とせず、学校や地域で、どのような食体験の場を増やしていけるのかを考えていく必要があります。

- 参考文献

- 1) 武見ゆかり・赤松利恵 編 「管理栄養士養成のための栄養学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 第5巻 人間の行動変容に関する基本」P31-36. 医歯薬出版株式会社. 2022年.

- 2) 農林水産省「食事バランスガイド」について(https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/)

- 3) Nomura S, et al: Lancet Reg Health West Pac. 2022. doi:10.1016/j.lanwpc.2021.100377.

- 4) 田原優「時間栄養学研究の現状と展望」臨床栄養142巻2号P178-183

- 5) 山崎聖美「疾患と時間栄養学」臨床栄養142巻2号P184-189

- 6) 農林水産省「令和2年度食料・農業・農村白書」第1章第2節 食料消費の動向

- 7) 国連食糧農業機関“Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system”(http://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf)

- 8) 小岩井馨「食塩摂取源およびultra-processed foodsの利用に関する健康教育・ヘルスプロモーション科学的研究」日本健康教育学会誌 2024年32巻3号P220-225

気候変動、地球温暖化など地球規模での課題にも、日々の食品選択や食事のあり方が関わっています。詳細を知りたい方は、以下ホームページをぜひご覧ください。

- 【令和4年度農林水産省委託事業】

「持続可能な食を支える食育の推進」に係る検討 ―フードガイドの見直しに向けたワーキンググループ― 報告書 - https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/attach/pdf/kankyo-31.pdf

Copyright Tokyo Metropolitan Government.

Copyright Tokyo Metropolitan Government.