ここから本文です

デジタル市民として生きるために

1はじめに 社会のデジタル化のリスク

社会のデジタル化はもはや避けることができません。自治体の住民サービスにもデジタル化の波が及んでいます。デジタル化は日常生活を便利なものにしますが、他方でさまざまなリスクや課題が存在しています。ネット詐欺は典型的なリスクですが、ネットには大量のニセ・誤情報が出回り、誹謗中傷行為も絶えません。とりわけ、生成AIの登場により、本物との見分けが困難な画像や動画が数多く出回るようになりました。

さらに、私たちには見えにくいリスクも存在します。それはプライバシーの危機です。GoogleやMeta、TikTokなどのSNSの利用登録をする時には、運営業者のプライバシーポリシーに同意する必要がありますが、ほとんどの利用者は読むことなく同意のボタンを押しているのではないでしょうか。プライバシーポリシーに同意すると、SNSの運営事業者は、利用者の個人情報を収集し、それを広告に利用します。ニュースやショッピングのサイトなどに、登録済みのSNSのボタンが表示されていることがあります。その場合は、SNSのボタンを押さなくてもそのサイトにアクセスした情報がSNSに送信されることがあります。このような仕組みによって、閲覧した商品の広告がSNSに表示されることになります。

個人情報は個人を識別するための情報ですが、プライバシーは他人に知られたくない私的な情報のことであり、個人情報よりも広い意味を持ちます。また、プライバシーは私的情報を含む個人情報を自身でコントロールできる権利としても理解されています。

日本には個人情報を保護するための個人情報保護法がありますが、プライバシーのすべてを保護するわけではありません。欧州では「EU一般データ保護規則(GDPR)(注)」があり、プライバシーの収集に対して厳しい制限がかけられていますが、日本の個人情報保護法はGDPRに比較すると「忘れられる権利」や子どものプライバシー保護規定がないことなど、まだ十分とはいえません。

ニセ・誤情報や誹謗中傷も大きな問題です。新聞やテレビなどの伝統的なマスメディアよりもSNSなどのソーシャルメディアから情報を得る人が多くなってきました。ソーシャルメディアで流通する情報は信頼性の低いものも多く、政治に関わるニセ・誤情報は民主主義の危機をもたらします。また、ネットの誹謗中傷を受けて苦しむ人も後を立ちません。自殺という最悪な事態に至ることもあります。社会のデジタル化はさまざまな便益をもたらす一方で、このように数多くのリスクももたらしています。

(注)2016年にEUが定めた個人データの保護に関する規則。

2デジタル時代を生きる消費者が身につけるべき力

日本のデジタル社会に関わる基本法として、2021年にデジタル社会形成基本法が制定されました。第3条には、全ての国民がデジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮すること、そして情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることが示されています。また、2012年に制定された消費者教育推進法には「消費者市民社会」という用語が使われています。その上で消費者教育は「消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画すること」の重要性を示しています。これらの理念を実現させるためには、さまざまな取組が必要となります。

社会のデジタル化が進むにつれて、デジタル市民という用語が使われるようになりました。デジタル市民とは、デジタル機器を用いて市民社会に参画する人のことです。誰もがスマホやパソコンを所有し、それを用いて仕事や消費を行い、政治に関わる情報を得たり、活動に参加したりするようになると、この概念の重要性が広く理解されるようになりました。

デジタル市民として必要な能力や資質のことをデジタル・シティズンシップと呼びます。欧米ではよく知られた言葉ですが、国連の教育機関であるユネスコもこの概念を重視するようになりました。デジタル・シティズンシップは、単なるデジタル機器を使いこなす能力だけでなく、オンライン上での責任ある行動や情報発信、そして自分や他者を守る能力を含んでいます。デジタル市民はデジタル消費者としての側面を含んでいます。

デジタル社会で生きる消費者が身につけるべき力として、とりわけ重視されるのが批判的思考能力と呼ばれるものです。生成AIの登場によって、ますます情報の真偽を見極めることが困難となりました。以前は、画像を丹念に調べることによって生成AIで作られたものか判別することができましたが、生成AIの技術の向上によって、一般のユーザーでは見分けることが困難となりました。そのため、ネットの情報をうのみにするのではなく、一歩立ち止まって、情報源を確かめ、情報の文脈や背景を考えることが必要です。信頼性の高い情報を得るためには、伝統的マスメディアではニュースがどのように作られるのか、理解しておくことも必要です。このような能力はメディアリテラシーと呼ばれます。メディアリテラシーはデジタル・シティズンシップの中心です。

また、ネットには国境がありません。様々な情報が国内だけではなく、世界中からやってきます。その中には詐欺やコンピュータウイルスのような危険な情報もあります。プロパガンダと呼ばれる特定の主義・思想の政治的な情報も含まれています。デジタル市民はこのような危険を察知する能力を身につける必要があります。さらに、自分や他者の個人情報やプライバシーに関わる権利を理解し、それらを守る力も必要となります。

デジタル市民は情報の発信者でもあります。デジタル社会では誰もが新聞社やテレビ局と同じメディアになることができます。新聞社やテレビ局には守るべきメディア倫理がありますが、ネットの利用者にも同じように守るべき倫理と責任があります。それらを自覚しないとニセ・誤情報を共有してしまったり、誹謗中傷により他者を傷つけたりしてしまいます。デジタル市民とはこのように、消費者として守られるだけではなく、社会の参加者としての責任を持っているのです。

3デジタル・シティズンシップ教育

デジタル機器を用いて社会に参画する能力は、学校教育のみならず、あらゆる機会で身につけることが必要ですが、そのような機会はとても少ないのが現状です。現在、総務省のICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会で啓発事業について議論が進められていますが、図書館を含む社会教育や生涯学習施設での取組は限られています。また、総務省は2021年度から「高齢者に向けたデジタル活用支援事業」を進めていますが、全世代を対象にしたものではありません。

そこで、世界的に注目を集めているのがデジタル・シティズンシップ教育です。デジタル・シティズンシップを学んだり、教えたりする教育をデジタル・シティズンシップ教育と呼びます。アメリカではコモンセンス財団という非営利団体が開発した教材が全米の7割の学校で使用されています。このカリキュラムは子どもがスマホを持つ前の幼稚園から始められていること、全ての教材に保護者とともに学ぶ活動が含まれていることが特徴です。デジタル社会における危険から子どもたちを守るだけではなく、デジタル社会に参加するために必要な能力を系統的に保護者とともに学ぶことができます。デジタル社会に必要なリテラシーは子どもだけではなく、大人も身につけていないことが多いため、大人が子どもに教えるのではなく、大人も子どもも対話をしながらともに学ぶことが最も有効な方法だと考えられています。

欧州ではもともと北欧を中心にメディアリテラシー教育が普及しており、とりわけニセ・誤情報問題に対するメディアリテラシー教育に力を入れている国が多いのが特徴です。社会教育の場では公共図書館が重要な役割を果たしています。公共図書館は本を借りる場だと思われがちですが、デジタル時代では、デジタル情報について学習する場としての役割を持っています。さらに、2025年をデジタル・シティズンシップ年と定め、欧州各国でデジタル・シティズンシップ教育の取組を進めています。

欧米以外で普及を進めているのがユネスコです。国連機関の一つであるユネスコは一つの国だけのシティズンシップではなく、グローバル・シティズンシップという考え方をしています。そのため、デジタル時代のグローバル・シティズンシップ教育の推進を掲げています。2023年の12月にはこれからのユネスコの教育方針を定めた「平和、人権、持続可能な開発のための教育勧告」を発表しましたが、デジタル時代のグローバル・シティズンシップ教育はその中でも重要な柱の一つとなっています。

4「責任のリング」という考えに基づいたデジタル・シティズンシップ教育の実践

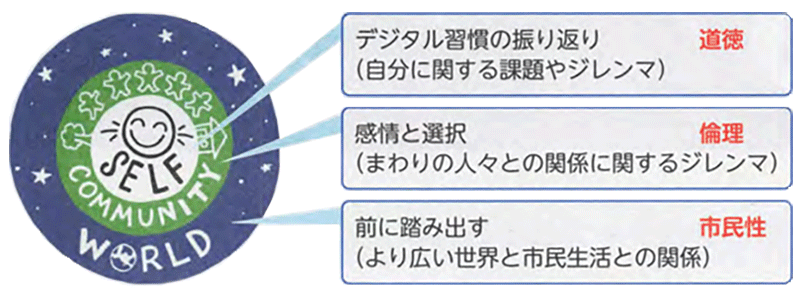

デジタル・シティズンシップを理解する上で欠かせないのが「責任のリング」(※1)と呼ばれるものです。(図参照)。前述のアメリカのコモンセンス財団のデジタル・シティズンシップ教育カリキュラムの特徴でもあります。この「責任のリング」は中心から自分自身に対する責任「道徳」(モラル)、まわりの人々(コミュニティ)に対する責任「倫理」、そしてより広い世界と市民社会に対する責任「市民性」(シティズンシップ)という3つのリングによって、デジタル機器の利用における責任を示したものです。日本の学校現場ではややもすると、個人のモラルのみに焦点が当てられ、リスクに注意することや他者に迷惑をかけないようにすることばかりを教えがちです。また、その教育方法も体育館に児童生徒を集めた講義形式のものが多いのが実情です。

図 責任のリング(※1)

(※1)Common Sense, Teaching Digital Citizens in Today's World(2021)p21を基に筆者作成

では、デジタル・シティズンシップ教育を実践するには、具体的にどのような教材を用いて、どのような授業をすると良いでしょうか。私はデジタル・シティズンシップ教育を導入した都内の公立中学校のアドバイスを2年ほど行いました。導入として行うことが多いのはメディアバランスの授業です。メディアバランスではスマホやゲーム機などのデバイスの使い方や利用時間を自分で計画して実行に移すことを学びます。教材は経済産業省が運営するSTEAM Library「GIGAスクール時代のテクノロジーとメディア〜デジタル・シティズンシップから考える創造活動と学びの社会化」(※2)の中にあります。ここに用意されている教材は小学校中学年から高学年向けですが、メディアバランスは小学生だけではなく、中学生以上にとっても大きな問題です。そのため、私は中学校でも実施しました。具体的にはワークシートを用いて、どのメディアをどの時間帯に、どのぐらいの時間使うか、自分で計画を立てさせます。さらに、上級学年では、なぜSNSに依存してしまうのか、プラットフォームが利用者を依存させるために作ったデザインやアルゴリズムなどのさまざまな仕掛けやその存在理由について考えさせます。こうして児童生徒はスマホへの依存が個人の問題ではなく、社会的な課題であることを学習します。

デジタル・シティズンシップの授業では、児童生徒を一つの結論に導くことはしません。つまり、オープンエンドの授業にする必要があります。この授業方法に慣れることがデジタル・シティズンシップ教育の基本です。この授業方法に慣れると、児童生徒が生き生きと授業に参加するようになります。最初は戸惑っていた先生たちも積極的に実践に関わるようになりました。ワークシートには必ず、児童生徒が保護者に授業で学んだことを話して、意見や感想を聞く欄があります。家庭の協力や理解はデジタル・シティズンシップ教育に欠かせません。デジタル・シティズンシップは、子ども一人で学ぶものではなく、教師も保護者もともに学ぶことが大事だからです。

また、小学校向けの「責任ある発信ってどういうこと?」や中学・高校向けの「オンラインでの発信が未来や社会に与える影響とは?」という教材も大事なテーマを扱っています。誰もがスマホを持つ時代は、誰もがメディアとして情報を発信する時代でもあります。よりよい人生を歩むための情報発信や社会課題の解決のための情報発信について考えさせることで、リスク中心の学習から、社会参加のための学習へと発展させることができます。これも責任のリングなのです。

デジタル・シティズンシップ教育は、個人のモラルだけでなく、デジタル機器を通じて社会に積極的に関与し、参画する能力を身につけることが求められます。そのため、自分が所属する学校などの組織や地域への責任、そして社会や世界全体に対する責任にも目を向けることが必要となります。責任のリングはデジタル社会を生きる消費者にとっても欠かせない羅針盤になると言えるでしょう。

(※2)STEAM Library「GIGAスクール時代のテクノロジーとメディア〜デジタル・シティズンシップから考える創造活動と学びの社会化」

https://www.steam-library.go.jp/content/132

Copyright Tokyo Metropolitan Government.

Copyright Tokyo Metropolitan Government.